È imbarazzante l’attenzione che il mondo della cosiddetta “controinformazione” ha riservato negli ultimi anni ai “filosofi di corte” americani: l’esempio più recente è quello di George Friedman, un ferrovecchio della Guerra Fredda la cui performance retorica potete apprezzare nel video che segue.

Your cynicism is simply a pose: è con questa battuta di Wilde che andrebbe liquidato il machiavellismo di certi “analisti”, assimilato da chissà quale manuale di self-help. Le varie agenzie culturali, fondazioni e think thank gravitanti attorno al potere più che predire il futuro si limitano infatti a propagandare l’idea che la posizione degli Stati Uniti al centro del mondo sia inattaccabile.

Le credenziali di questo Friedman sono di tutti rispetto: di origine ebraico-ungherese, vive in Texas (inquietante la somiglianza con George W. Bush) e nel 1991 ha predetto la guerra tra Giappone e Stati Uniti (The Coming War With Japan). Come si può quindi dubitare delle sue premonizioni sull’Europa e la Russia?

Tutto procede secondo la volontà degli Stati Uniti: Germania e Russia sono finalmente divise da un cordon sanitaire (pronunciato all’americana), i conflitti più importanti rispondono al divide et impera dell’unico impero rimasto, e il resto del pianeta è pronto a sventolare la bandiera a stelle e strisce.

È difficile rimanere seri di fronte a tali affermazioni, infatti anche Friedman non riesce a trattenere le risatine: forse è consapevole che i primi ad abboccare ai suoi ballon d’essai saranno proprio i più acerrimi oppositori degli Stati Uniti, che finiranno per pensarla come vogliono lui e i suoi committenti.

Le rivoluzioni (s)colorate

Se volessimo essere realmente cinici, dovremmo riconoscere che in Ucraina gli Stati Uniti hanno perso non solo dal punto di vista politico e militare, ma anche morale, dal momento che, essendo fallita la “rivoluzione colorata”, essi hanno mandato avanti la “gladio” di turno. Tuttavia è incredibile che nessuno dei vari osservatori e “inviati” d’oltreoceano si sia reso conto come, nei quattro anni precedenti la crisi, sia stato proprio Janukovič a permettere a Svoboda di “cannibalizzare” l’opposizione e mettere in crisi i moderati.

Nel momento in cui scriviamo le opinioni pubbliche di molti Paesi europei sono convinte che l’Ucraina sia in mano a un pugno di naziskin e che Putin abbia evitato un genocidio russo in Crimea. Era questo che volevano gli americani? Evidentemente no, ed è un errore al quale non si può rimediare nemmeno con la solita guerriglia psicologica. (Ironia della sorte, è lo stesso errore che fecero i nazisti: prima cercarono l’appoggio degli elementi più intransigenti tra i nazionalisti ucraini, e poi furono costretti a spedire in campo di concentramento il loro leader Stepan Bandera).

È inutile continuare a ripetere che la strategia delle rivoluzioni colorate è andata a buon fine perché ha prodotto l’ingovernabilità: gli Stati Uniti non volevano il caos, ma una serie di Democrazie Cristiane in versione nordafricana, ucraina e siriana, che offrissero nuove occasioni per il soft power in forma di protettorati, enclave o satelliti, e formassero infine quel benedetto cordon sanitaire (che ormai non si può più fare, perché senza Crimea manca la bitta per stenderlo).

Uno dei sintomi della confusione che vige sul fronte americano è l’ipocrisia con cui Hillary Clinton, per ragioni di campagna elettorale, sta sventolando il “successo” bosniaco del marito come prova che Obama abbia seguito una politica opposta a quella della precedente dinastia democratica. In realtà la catastrofe strategica origina proprio dall’ottusità con cui gli Stati Uniti hanno adottato il “modello balcanico” in una situazione nuova, nella quale la Russia ha riguadagnato la posizione perduta e l’estremismo islamico si è dimostrato indocile al giogo americano. Una prova che anche il brzezinskismo, in fondo, non è altro che una forma di propaganda (più “democratica” di quella di Friedman, ma sempre avulsa dalla realtà).

Negritudine polacca

I generali americani possono appuntare tutte le medaglie che vogliono sul petto dei soldati ucraini: ormai la possibilità di un’Ucraina pacificata (in senso “atlantista”) è compromessa. Ogni minima concessione alla Russia darà il via a nuove Maidan sempre più monopolizzate dagli estremisti; ogni successo militare si rivelerà un disastro sociale ed economico che fomenterà ulteriormente i sentimenti antieuropei a livello continentale.

Questo slittamento a destra dell’Ucraina, che procede da anni non solo a livello politico ma anche culturale, preoccupa inoltre uno degli alleati fondamentali della NATO a Est, la Polonia. Sembra che i polacchi, nonostante la pressante propaganda anti-Putin (ogni libreria di Varsavia che si rispetti deve avere una sezione dedicata all’espansionismo russo, vedi foto sopra) e la partecipazione attiva alle manovre del Patto tra il Baltico e il Mar Nero, non siano affatto disposti a morire per Kiev.

Se a livello popolare è già stato apertamente espresso il malcontento verso l’Unione Europea, dai piani alti filtra invece l’insofferenza per l’atteggiamento americano. Recentemente il Ministro degli esteri Radosław Sikorski ha svelato che nel 2008 Putin propose al governo polacco di spartirsi l’Ucraina contando sulla lunga inimicizia tra i due popoli: i polacchi ancora non perdonano gli eccidi dei banderisti e delle Waffen-SS galiziane (mentre la Russia ha pubblicamente chiesto perdono per Katyn e le persecuzioni dell’era sovietica). Sikorski è stato altresì protagonista di uno scandalo intercettazioni attraverso il quale è trapelato il suo punto di vista sugli attuali rapporti con gli Stati Uniti:

«L’alleanza polacco-americana non vale niente. È persino dannosa, perché crea un falso senso di sicurezza in Polonia. […] Bullshit totale. Andiamo verso la guerra sia con i russi che con i tedeschi e penseremo che tutto questo sia super, perché abbiamo fatto pompini (laskę) agli americani. Siamo dei perdenti, solo dei perdenti (frajerzy). […] Il problema dei polacchi è che abbiamo un orgoglio molto basso e poca autostima. È la nostra negritudine (murzyńskość)…»

Ricordiamo che Sikorski è marito di Anne Applebaum, un’altra tank-thinkerdi altissimo rango che di recente sul Washington Post ha accusato di putinismo nientedimeno che… Romano Prodi (Ukrainian smears and stereotypes, 21 febbraio 2014). Questo solo per sottolineare che gli sfoghi di Sikorski possono arrivare a livelli più alti di quelli frequentati da George Friedman, rimasto ancora a Piłsudski, del quale chiama in causa il piano Międzymorze (“Intermarum”), dimenticandosi di spiegare come una Crimea russa possa rientrare nel progetto, quando lo stesso maresciallo faceva della penisola un protettorato perno del suo “prometeismo”.

NATO per odiare

Il buon Friedman dovrebbe ugualmente evitare di sbandierare il fatto che gli Stati Uniti abbiano agito fuori dalla NATO e in disaccordo con l’Unione Europea, poiché è da tale atteggiamento che deriva l’incapacità di mettere in atto il divide et impera in un mondo multipolare. Gli americani durante la Guerra fredda hanno armato molti di quei soggetti che ora sono diventati loro nemici, in base alla convinzione che l’Unione Sovietica fosse invincibile. Ecco un’altra conseguenza ovvia alla quale i thinktanker non hanno pensato: se rifornisci di armi nucleari i Paesi che in un modo o nell’altro potrebbero aiutarti a combattere l’altro Impero, una volta che il contrappeso scompare come li convinci a restituirtele o a “smaltirle”?

Altro che dividere e conquistare, gli Stati Uniti oggi hanno esattamente il problema opposto: come unire Paesi oggi talmente potenti da riuscire ad agire unilateralmente senza lo spauracchio di una minaccia comune (anche presunta). Friedman finge di ignorare che molti “vassalli” stanno dimostrando di poter gestire una politica estera autonoma: l’ultimo caso, eclatante, è quello di Israele, che ha appena concluso un accordo militare con la Russia per il coordinamento delle azioni in Siria.

Aggiungiamo che di recente è avvenuta anche una piccola rivoluzione filo-turca all’interno della NATO: se nella prima guerra del Golfo Stati Uniti e Germania si erano rifiutati di garantire alla Turchia la stessa protezione riservata agli altri membri in caso di attacco iracheno, oggi in conseguenza degli “sconfinamenti” dei caccia russi la NATO ha assicurato a Erdoğan protezione totale. È una evoluzione causata anch’essa dal complete operational control della Crimea, che da una parte ha accelerato le operazioni per il Turkish Stream (il gasdotto alternativo al South Stream boicottato dall’Unione Europea) e dall’altra ha fatto emergere la “questione tatara”, molto sentita nel contesto della strategia geopolitica dell’attuale premier turco. Ricordiamo che l’anno scorso all’Onu lo storico attivista Mustafa Abdülcemil Qırımoğlu (arrestato sei volte per attività anti-sovietica tra il 1966 e il 1986) ha auspicato l’intervento dei caschi blu nel Tatarstan crimeano e la creazione di un “Kosovo del Nord”.

Sui rapporti tra Usa, Iran e Iraq, che Friedman presenta come un caso esemplare di cinismo imperialista, i famigerati analisti hanno affermato tutto e il contrario di tutto. Sarebbe interessante raccogliere le opinioni di Kissinger e Brzezinski sulla questione dagli anni ’70 a oggi: ci troveremmo di fronte a un turbinio di posizioni paradossali e incoerenti. Adesso che l’intesa con l’Iran è più scoperta che mai, gli “esperti” tentano di far passare la tesi che la guerra tra sciiti e sunniti è a tutto vantaggio dell’Impero, che può così liberarsi di un po’ di sandniggers e fare affari vendendo armi a entrambe le parti (ancora una volta, l’anarchia imprenditoriale in campo bellico ha un raggio d’azione limitato da condizioni oggettive, la più importante delle quali è quella di non avvantaggiare soggetti in grado di distruggere il sistema nel quale la propria industria prospera, non per spirito patriottico, ma per semplice business). Putin dal suo canto può più concretamente ringraziare Bush e Obama per aver fatto fuori Saddam (una operazione costata agli USA più di quattromila soldati e miliardi di dollari) e aver favorito la nascita di un blocco sciita filorusso, anti-saudita e anti-israeliano.

Heartland for dummies

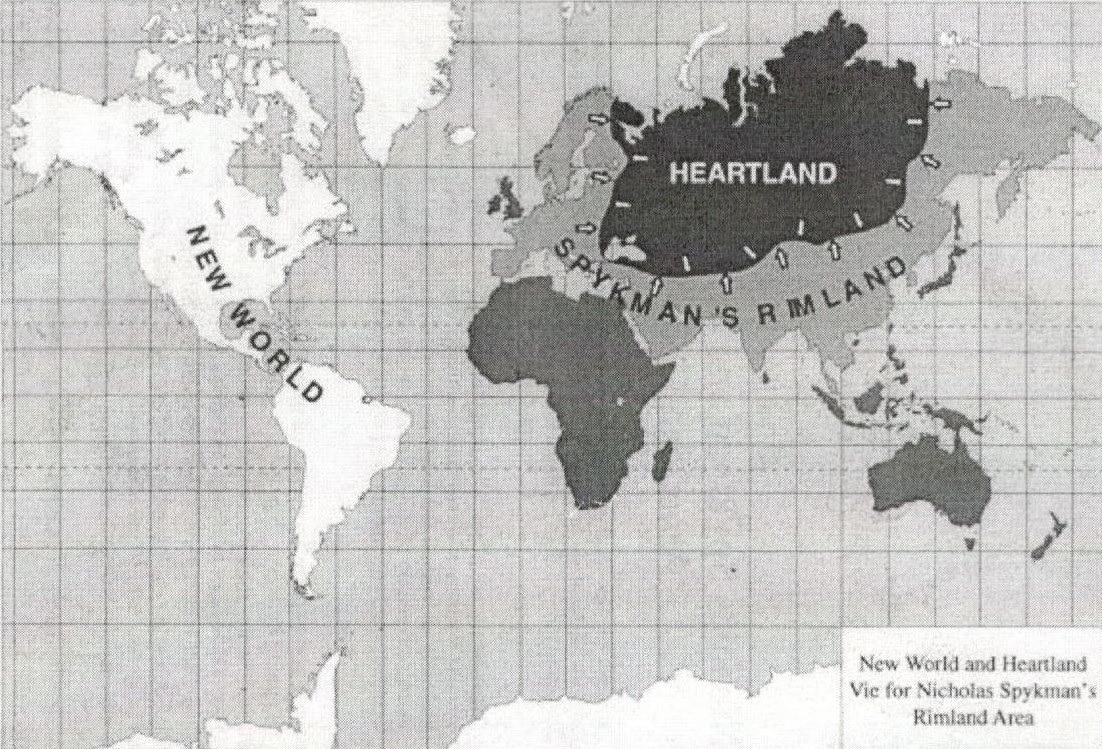

Veniamo al tema più intrigante: l’alleanza russo-tedesca come minaccia all’egemonia americana. Fa specie che molti studiosi americani si siano appassionati alla dottrina dell’Heartland, una fantasia che il geografo Mackinder elaborò per la gloria dell’Impero britannico e che venne invece adottata da quelli che avrebbero voluto affondarlo.

Negli anni ruggenti essa fu un cavallo di battaglia di un certo romanticismo fascista, rappresentato tra i tanti da Drieu La Rochelle, che in piena Vichy auspicò il ritorno dell’umanità a quello che lui definiva il “totalitarismo totale”, una teocrazia eurasiatica guidata dalla Germania nazista (o, nel peggiore dei casi, dall’Unione Sovietica: «Tant pis, si cette théocratie a la tête en bas»), che avrebbe dovuto appunto integrare tecnologia tedesca e risorse russe: «Imaginez-vous quelle chose signifierait demain, pour la grandeur européenne, la reprise de la collaboration séculaire entre l’élite européenne et les masses russes pour l’exploitation des plus importantes ressources du monde» (L’Allemagne européenne, “Nouvelle Revue Français”, n. 335, 1 gennaio 1942).

Non sembri fuori luogo chiamare in causa lo scrittore francese, poiché egli fu degno testimone dell’unica alleanza russo-tedesca che, dopo Bismarck, ha resistito più di qualche mese: il patto Molotov-Ribbentrop. In quei due anni Drieu La Rochelle poté assistere al riallineamento filonazista del Partito Comunista Francese (che invitava alla “fraternizzazione” con gli occupanti) e alla messa al bando delle opere di Trotzkij (ma non quelle di Stalin) attraverso la famigerata Liste Otto.

A un livello più generale, il patto permise ai tedeschi di accaparrarsi a prezzi stracciati materie prime (che poi vennero utilizzate proprio per i preparativi militari contro la Russia stessa) e di concentrare le truppe in continente alleggerendo il fronte orientale. L’Unione Sovietica ottenne in cambio un debito di 229 milioni di marchi (che poi si riprese con gli interessi, ma che al momento dell’invasione tedesca non aveva ancora saldato) e la consegna dell’incrociatore Lützow, del quale tuttavia Hitler si dimenticò di inviare i pezzi per farlo funzionare. Ora, è alquanto singolare che proprio un americano non si accorga di quanto sia anacronistico tale progetto.

In primis perché i tedeschi hanno ripetutamente dimostrato nel corso della loro storia di non conoscere il significato della parola “unione”: la loro irrefrenabile volontà di egemonia impedisce alla lunga qualsiasi tipo di cooperazione. Sembra che i russi ormai lo abbiano capito (mentre, quando Hitler ruppe il patto, Stalin e Molotov rimasero letteralmente traumatizzati).

In secondo luogo (e questa è una cosa che Friedman sa benissimo, visto che lo scrive lui stesso) nel contesto attuale qualsiasi integrazione russo-tedesca deve tenere in considerazione la Francia. Se è vero che l’Unione Europea è nata soprattutto per assicurare la completa coincidenza degli interessi di francesi e tedeschi, allora una politica autonoma di uno dei due Paesi farebbe saltare un equilibrio già di per sé fragilissimo. Considerare la Germania come rappresentante esclusivo di tutti gli interessi europei (o addirittura come continente a se stante) vorrebbe dire svilire la geopolitica a gioco da tavolo.

Al contrario, se tenessimo in conto per una volta la realtà, dovremmo ammettere che l’accordo russo-tedesco è già un dato di fatto nelle forme consentite dalla situazione attuale (probabilmente le uniche possibili): l’alleanza si scontra infatti con dei limiti che nessuna teoria può annullare, e questo dovrebbero accettarlo anche quelli che usano il ricatto eurasiatico per giustificare l’egemonia tedesca in Europa, frustrando le legittime aspirazioni degli altri membri dell’Unione.

(Un accenno anche alla questione delle “risorse”: ha ancora senso utilizzare il termine in modo così dogmatico, come se a livello energetico non ci fosse stata nessuna evoluzione negli ultimi duecento anni? Può sembrare una provocazione, ma oggi che l’India invia una sonda su Marte con un costo equivalente a quello per produrre un colossal hollywoodiano, non è forse più realistico andare a fondare una nuova tellurocrazia su un altro pianeta che tentare di conquistare il mondo partendo dall’Artico?).

Affabulatori orientali e occidentali

Non è poi così strano che George Friedman condivida certe fantasie geopolitiche con quello che viene erroneamente considerato l’ideologo di Putin, Aleksandr Dugin. A costui va il merito di aver reso popolare in Russia la parola “geopolitica” e di aver trasformato «an obscure Edwardian curiosity who never got tenure at Oxford into a sort of Cardinal Richelieu of Whitehall» (così Mackinder secondo il Journal of International Security Affairs), riuscendo a influenzare indirettamente qualche figura vicina al potere (come il direttore dei servizi segreti Nikolai Patruscev).

Tuttavia anche i più convinti sostenitori di Dugin difficilmente arrivano a prendere sul serio ognuna delle sue sparate: spesso il personaggio viene considerato come un conteur oriental (E. Carrère) o, per dirla in italiano, un cazzaro. La sua personalità contraddittoria e a tratti schizofrenica emerge soprattutto nel rapporto con Putin, che esalta o maledice a seconda dell’umore (alcuni dei suoi attacchi sono riportati in E. Di Renzo, Perché Aleksandr Dugin non è “l’ideologo di Putin”, “Corriere”, 30 giugno 2015).

Nel caso di Dugin è quasi spontaneo attribuire l’attrazione per Mackinder al potenziale irrazionalistico delle sue elucubrazioni, recentemente portato alla luce dall’orientalista Alessandro Grossato, secondo il quale la famosa geopolitica riprenderebbe

«descrizioni mitiche e rappresentazioni simboliche delle religioni dell’Asia centro-orientale e meridionale che circolavano ampiamente negli ambienti fabiani di cui l’autore era frequentatore, […] [come] la rappresentazione dell’Eurasia nella cosmologia indù e buddhista, […] un’unica isola-continente ruotante attorno all’asse immobile della montagna cosmica, ma anche il cosiddetto “martello mongolo” […] che, a sua volta, echeggia talune concezioni escatologiche e apocalittiche medievali, non solo cristiane» (Geopolitica e Mackinder in Sapienza, “Geopolitica”, 15 novembre 2014).

Più complicato, invece, accostare la retorica brutale e fintamente realista di George Friedman a certe suggestioni così distanti dalla mentalità americana. Eppure non è la prima volta che in coincidenza della fine di un impero, o di un trapasso di potere, emergano bizzarre figure di intellettuali-stregoni, perse nei loro progetti di conquista mondiale attraverso chissà quale dottrina segreta: pensiamo ai neoplatonici di scuola ateniese, agli ultimi filosofi bizantini, agli scrittori della Vienna di fine secolo, agli intellettuali di Vichy (come il La Rochelle già citato), agli alchimisti assoldati da Franco per fabbricare oro e, per l’appunto, ai nazionalbolscevichi post-sovietici (dei quali Dugin è degno rappresentante) o ai famigerati con (pronuncia americana).

In generale bisognerebbe diffidare di tutte queste forme di “falsa coscienza” che attraverso l’oracolarità e l’ermetismo costruiscono una continuità artefatta per dissimulare l’inevitabile passaggio di consegne da una civiltà all’altra.

Da Mosca a Canossa

Esistono ancora delle voci razionali nel dibattito, ed è quelle che è necessario ascoltare.

Recentemente alcuni intellettuali francesi hanno lanciato un appello su “Le Monde” per chiedere la rifondazione di una scuola di pensiero strategico sulla Russia (segno che da quelle parti sopravvivono ancora nostalgie di eccezionalità culturale).

Anche Costanzo Preve, non del tutto estraneo alle suggestioni di cui sopra, ha sentito l’obbligo di fornire all’eurasianesimo una base umanistica:

«Mentre l’americanismo, a causa del suo carattere messianico ed espansivo, mette in mortale pericolo l’identità culturale europea, questo non avviene per l’eurasiatismo, perché la Russia (che fa comunque parte integrante dell’Europa, sia pure con alcune modalità particolari), e ancor più la Cina, l’India, i paesi dell’Asia Centrale e il Giappone non sono dotati di una natura “cannibalica” espansiva, e possono diventare partners eguali e non diseguali dell’Europa» (Filosofia e Geopolitica, Edizioni all’insegna del veltro, Parma, 2005, p. 107).

Da parte russa, la linea Primakov (considerato il “Kissinger russo”) perdura nel credito che Sergej Karaganov riscuote presso le istituzioni internazionali, impegnandosi in cambio a ricalibrare verso Occidente le aspirazioni di Putin.

Per quanto concerne gli americani, ai fini di un dialogo più proficuo sarebbe utile rivolgersi ai veri “intellettuali” che questo Paese ha prodotto, ovvero i “lavoratori dello spettacolo” (una categoria che comprende anche i politici, considerando l’assenza di demarcazione netta tra gli ambiti): importanti personalità come Steven Seagal («Putin è uno dei maggiori leader mondiali viventi») e Mickey Rourke («Mi piace questo tipo») oppure, a livello politico, conservatori di un certo livello quali Rudolph Giuliani o Pat Buchanan, che hanno espresso pareri positivi nei confronti del leader russo.

Non è assurdo credere che buona parte della russofilia attuale nasca dall’affinità che alcuni simpatizzanti individuano tra Putin e gli eroi hollywoodiani. Nessuno in fondo capisce veramente la Russia, e anche Mosca, consapevole delle “difficoltà di comunicazione”, ha voluto lanciare un canale televisivo interamente in inglese (Russia Today) per fidelizzare quel pubblico che non sa una parola di russo ma vorrebbe ugualmente praticare il Kul’t ličnosti Putina.

È probabile che molti ultras di oggi, una volta che negli USA verrà eletto un presidente un po’ meno effeminato di Obama (anche la Clinton, quindi), andranno a Canossa: sarà forse l’apice della razionalità politica che essi potranno esprimere, ma andrà bene così. In fondo, è sempre meglio che pendere dalle labbra dei Friedman di turno…