Presentiamo questa bibliografia ragionata sull’imminente referendum costituzionale, augurandoci che possa facilitare la scelta di lettori ed elettori.

L’azzardo costituzionale. Cosa andremo a votare nel referendumdi Antonio D’Andrea (tratta dal supplemento al n. 5-6/2016 della rivista “Articolo 33”, Edizioni Conoscenza, 2016) riassume quelle che oggi chiameremmo le “criticità” rilevate da numerosi costituzionalisti. Sono obiezioni con le quali è agevole concordare: l’eccessivo “rigorismo finanziario” (che peraltro «inizia e finisce con le Regioni»), la creazione di «un Senato estremamente indebolito» (se quello di prima, dalla prospettiva dei “riformatori”, era “inutile”, come sarà quello di nuovo?) e lo stravolgimento della precedente riforma del 2001 in senso neo-centralista e semi-autoritario. Condivisibile anche la critica all’impostazione del quesito referendario, che costringe l’elettore a esprimersi in modo univoco su un testo non omogeneo.

Trascurabili, invece, le riserve basate sul noto principio del Come fai, sbagli. Forse sarebbe stato più costruttivo mettere altra carne al fuoco: per esempio, trovo che non sia per nulla evidenziata (nemmeno dal documento dei 56 costituzionalisti, riportato in appendice) la tendenza neo-centralista che “magicamente” si sta imponendo in molti Paesi dell’Unione. Da respingere quindi le osservazioni, decisamente ingenue, che il nuovo Senato non riproduca «una vera e propria Camera delle Regioni sul modello del Bundesrat tedesco», e che la riforma non corrisponda a «quello che ci chiede l’Europa».

Se voteremo sì. Una rivoluzione a portata di mano del militante PD Fiorentino Marco Lubelli, si limita a elencare gli articoli che verrebbero modificati dalla riforma, aggiungendo sparute “note a margine” (alcune di siffatto tenore: «Più leggo i contenuti della riforma più essa appare logica ed equilibrata»).

Francamente mi sarei risparmiato la lettura se avessi saputo trattarsi dell’opera di un militante, non perché lo consideri indegno di attenzione, ma semplicemente perché, come sostiene la saggezza popolare, è sconsigliato chiedere all’oste se il vino è buono. Non c’è molto da commentare, come ho detto; per convincere non dico i contrari, ma almeno gli indecisi, penso sarebbe servito un impegno maggiore.

Per fare un esempio, quando l’Autore esalta il fatto che «se voteremo sì la trasparenza della pubblica amministrazione entrerà in costituzione», ovvero che nell’art. 97 verrà inserita proprio la parola “trasparenza”, accanto ai già garantiti “buon andamento” e “imparzialità”, a me non lascia solo scettico, ma volendo essere polemici fino in fondo, addirittura mi preoccupa.

Per quale segreta alchimia infatti l’inserimento di una parola (per giunta pleonastica) dovrebbe migliorare le cose? E come si definisce poi, dal punto di vista giuridico, la “trasparenza”? Considerando il modo strumentale con cui in questi anni è stato utilizzato il tema della “corruzione” per far passare provvedimenti improponibili, tendo ormai a diffidare delle buone intenzioni.

La conclusione “lirica” di Lubelli, poi, mi lascia ancor più perplesso: «Voterò sì per cambiare il mio paese, voterò sì perché la sinistra alla quale mi onoro di appartenere è riformista, voterò sì infine per cambiare la storia dell’Italia da protagonista, siate anche voi attori di questa battaglia. In autunno possiamo ridisegnare il nostro futuro su una tela tutta nuova: coloratela anche voi con un SÌ».

No, presentare una riforma costituzionale in termini miracolistici è, indipendentemente dalle convinzioni personali, proprio la cosa che non si dovrebbe fare, poiché così ci si espone al famoso “paradosso di Wilde”, quello sulle due tragedie nella vita («One is not getting what one wants, and the other is getting it»).

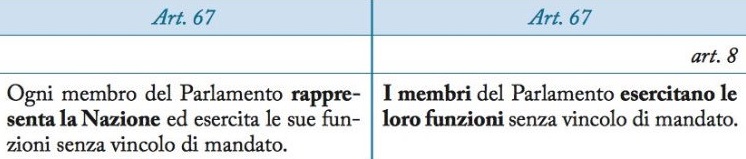

Se infine è consentita anche al sottoscritto una “nota a margine”, mi fa specie che l’Autore sorvoli su un’importante modifica dell’art. 67 limitandosi semplicemente a registrare il cambiamento:

«L’art.8 della Riforma costituzionale modifica l’art.67 dell’attuale costituzione che recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

Se voteremo sì, diventerà: “I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”».

Forse qualche parola andava spesa, perché letta così è davvero inquietante. In realtà, come afferma il sito dei “Comitati per il Sì”, viene espunto il riferimento alla Nazione perché «solo la Camera dei deputati avrà il compito di rappresentare la Nazione nella sua interezza». Se non altro qualcuno si è sentito in dovere di specificare almeno questo, anche se ovviamente l’ambiguità rimane: perché la rappresentanza delle “istituzioni territoriali” da parte del Senato dovrebbe essere in contraddizione con quella nazionale?

Giuste quindi le osservazioni di R. Artifoni su “Pressenza” (Se il Senato non rappresenta più la Nazione, 13 maggio 2016), in particolare questa: «Nel Senato ci potranno essere cinque membri, nominati dal Presidente della Repubblica, tra “i cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario” (art. 59), [ma così] avremmo il paradosso che questi illustri senatori non rappresenteranno la Nazione».

Il libello Loro diranno, noi diciamo (Laterza, giugno 2016) di Gustavo Zagrebelsky (con Francesco Pallante), come da sottotitolo un “vademecum sulle riforme istituzionali”, si apre in modo dirompente: Zagrebelsky inserisce i tentativi di modifica della Costituzione proposti dal governo Renzi in quel filone di golpismo bianco che nel dopoguerra ha tentato di «imporre una qualche forma di regime autoritario» allo scopo di trasformare la repubblica in un’autocrazia (vi sono riferimenti espliciti a «Randolfo Pacciardi, Edgardo Sogno, Luigi Cavallo, Giovanni Di Lorenzo, Junio Valerio Borghese, Licio Gelli» [p. 3]).

Nella seconda pagina compare poi un altro attacco al vetriolo, addirittura contro l’Unione Europea:

«Che cos’è l’Europa? Basta con le astrazioni. Diteci che cosa rappresenta l’Europa di oggi, se non principalmente il tentativo di garantire gli equilibri economico-finanziari del Continente per venire incontro alla “fiducia degli investitori” e proteggerli dalle scosse che vengono dal mercato mondiale. A questo fine, l’Europa ha bisogno d’istituzioni statali che eseguano con disciplina i Diktat ch’essa emana, come quello indirizzato il 5 agosto 2011 al “caro primo ministro”, contenente un vero e proprio programma di governo ultra-liberista in materia economico-sociale, associato all’invito di darsi istituzioni decidenti per eseguirlo in conformità» (p. 4).

Il pamphlet non tradisce le premesse: non solo nell’analisi della riforma da varie prospettive (mostrando come diversi passaggi siano davvero “scritti coi piedi”), ma anche concentrandosi sui presupposti politici e istituzionali, oltre che sul futuro che attende l’Italia nel caso venissero approvate le modifiche.

In particolare stupisce (e insospettisce), nei confronti di una materia così delicata, il dibattito rapido, sbrigativo, arrangiato con “canguri” e “tagliole”: si intuisce che il clima ansiogeno sia stato creato ad hoc per mettere ancora una volta i cittadini alle strette (qualcuno ricorda il Fate Presto?).

Tuttavia non penso (o almeno me lo auguro) che ci sia qualche italiano ancora convinto che una riforma costituzionale fatta in fretta e furia possa favorire la ripresa economica; del resto l’argomento del “risparmio” è agevolmente liquidabile in poche righe, come fa appunto Zagrebelsky: «Il governo ha più volte ripetuto che il nuovo Senato costerebbe 1 miliardo di euro in meno: secondo la Ragioneria generale dello Stato si può arrivare a 50-100 milioni, dal momento che rimarrebbero immutati i costi derivanti dal funzionamento degli apparati e i trattamenti pensionistici» (p. 53).

Il costituzionalista inoltre solleva dubbi poco contestabili sulla legittimità dell’esecutivo attuale: «I “numeri” di cui il PD ha potuto sinora godere sono il frutto di una legge elettorale dichiarata incostituzionale, tra l’altro, proprio per quanto riguarda il premio di maggioranza» (p. 57). Non pare quindi esagerato il paragone con altri “governi costituenti” quali quelli «dei caudillos e dei colonnelli sud-americani […] che, preso il potere, si danno la propria costituzione» (p. 7).

Insomma, si sente puzza di golpe (e di qualcos’altro). Anche se, senza ipotizzare oscuri retroscena, basterebbe leggere alcune modifiche agli articoli per convincersi che si tratta di un’operazione poco meditata o, addirittura, di un pastrocchio: per esempio, l’art. 70 da 9 parole si allunga a 432, «irte di rimandi interni (tecnica legislativa sconsigliata da tutti i manuali di legistica e mai comparsa prima in Costituzione)» (p. 65).

Per una rappresentazione plastica della faccenda, si confronti questo:

«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere»,

con questo (riportiamo solo il primo comma):

«1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all’articolo 71, per le leggi che determinano l’ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di senatore di cui all’articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma».

Credo non serva aggiungere altro; concludo tuttavia con un appunto: anche se, come detto, un attacco all’Unione Europea è presente sin dalle prime pagine del libro, l’argomento viene poi fatto cadere senza alcun approfondimento. In pratica si accenna solo ai “diktat dell’Europa” ma non si entra nel concreto, nonostante lo stesso Presidente del consiglio abbia esplicitamente ammesso che tra Le ragioni della riforma (così il titolo del suo intervento in Senato dell’8 aprile 2014) si annoverano:

«Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove regole del debito e della spesa)».

Quando si parla di “sudamericanizzazione” bisognerebbe appunto specificare i motivi reali di questa deriva, altrimenti non si intende perché il Sud America sia tale (a meno di non voler chiamare in causa il destino, la razza o il clima).

Spostando invece, anche solo per un attimo, l’attenzione su questa benedetta “Europa”, forse emergerebbero più chiaramente i motivi per cui è necessario che l’Italia debba infine trasformarsi in un Paese a sovranità limitata, semi-autoritario, arretrato e gestito da proconsoli e oligarchi. Non è che caudillos si nasce: semmai, ci si diventa.

La bibliografia dedicata alla riforma costituzionale aumenta giorno per giorno, anche se obiettivamente i libri a favore della sua approvazione continuano a scarseggiare. È vero che arrampicarsi sugli specchi è uno degli sport più difficili del mondo, ma questo è anche un sintomo dell’eccessiva sicurezza (e superficialità) con cui il governo sta affrontando la questione del referendum.

Quindi non è certo un libello come Perché Sì. Le ragioni della riforma costituzionale (Laterza, ottobre 2016) che riuscirà a convincere gli indecisi. Al contrario, questo scarnissimo contributo al dibattito, palesemente incoraggiato dall’esecutivo (come dimostra la prefazione di Maria Elena Boschi), è una dimostrazione dei tempi grami in cui viviamo: al cittadino spetta persino l’onere di pagarsi la propaganda!

Un opuscolo del genere, infatti, avrebbe potuto benissimo essere distribuito gratuitamente online o in altre forme: presentarlo nelle vesti di “approfondimento” equivale quasi a una pubblicità ingannevole. Gli argomenti che esso porta sono tutt’altro che decisivi, e anche dopo una rapida lettura appaiono più che altro pretestuosi (la “vecchia” costituzione viene persino accusata del «rallentamento dell’innovazione tecnologica nel complesso delle pubbliche amministrazioni»…).

Non nego che il tono di alcuni interventi mi abbia fatto saltare la mosca di naso (a proposito di mosche, un vecchio proverbio dice che si prendono più con il miele che l’aceto e, visto che quelli del governo son tutti così anglomani, lo dico pure in inglese: You can catch more flies with honey than with vinegar).

«Tutto ciò non basta», scrive ad esempio Carlo Fusaro riferendosi alla riforma-capolavoro, «a risparmiarci gli allarmi ansiogeni contro presunte inesistentissime (sic) derive autoritarie: quegli allarmi che da decenni ormai vengono ripetuti a pappagallo non appena si tenti di dare al Paese gli strumenti di una guida democratica, anche solo vagamente all’altezza delle sfide che ci aspettano» (p. 12). Ma lasciamo andare; per certi versi, è meglio passare all’insulto diretto che continuare a indorare la pillola con la storia dei “tagli alla politica”. Di melassa anti-casta in effetti ne è stata usata molta…

Il problema, tornando al volume, è che il linguaggio diretto viene usato solo per sfotticchiare i critici – ma, a onta del proverbio sul miele e le mosche testé ricordato, la strategia potrebbe funzionare con gli odierni italiani masochisti e auto-razzisti –, e non invece per enunciare apertamente i motivi per cui il cittadino dovrebbe mandare giù il pachiderma completo. È possibile che questa riforma non contenga nemmeno qualche punto controverso?

Tanto per citare, quando Roberto Bin spiega gli arzigogoli dell’articolo 70 (sul quale si è soffermato Zagrebelsky), ammettendo che «sì, si complica il testo della Costituzione, ma si semplifica la nostra vita», e risolvendo la questione con un paradosso (complicare il testo della Costituzione per rendere più semplice il testo delle leggi), ecco, sinceramente, non convince affatto.

Un’altra osservazione: Massimo Rubechi, nella “Introduzione”, afferma che «il referendum che si terrà in autunno non era obbligatorio, poiché la maggioranza assoluta era di per sé sufficiente ad approvare la riforma, ma è stato comunque voluto dalle stesse forze politiche che l’hanno approvata per coinvolgere gli elettori in un procedimento così importante» (p. XI). Ciò riassume bene lo “spirito” del libello: il referendum presentato come gesto nobile del governo, espressione di un’intrinseca generosità, quando invece è noto che non è stato “concesso” dal Governo, in quanto previsto dall’art. 138 della Costituzione in tutti i casi in cui la legge non sia stata «approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti».

Stupisce, infine, l’assenza di accenni alle ragioni della riforma di cui lo stesso premier ha discusso in Senato, in particolare quella riguardante «lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea […] e alle relative stringenti regole di bilancio».

Gli autori del volume, a differenza di altri, hanno avuto il buon gusto di non vantarsi dell’“europeismo” di un’iniziativa istituzionale che riduce ulteriormente gli spazi della sovranità nazionale; però non alludere nemmeno al fatto che l’“Unione Europea” entrerà diverse volte negli articoli della nuova Costituzione, testimonia del clima in cui i cittadini sono chiamati a prendere decisioni vitali per la sopravvivenza della democrazia.

![]()

Uno degli atteggiamenti che gli oppositori della riforma costituzionale dovrebbero abbandonare è la personalizzazione del referendum, in quanto è ormai chiaro che l’attuale premier, nonostante affermi il contrario, abbia voluto impostare il dibattito su questo motivo, contando anche sull’esasperazione generata negli anni passati dall’anti-berlusconismo ossessivo (in tal senso va letta una delle sue ultime dichiarazioni sul fatto che il referendum si vince a destra).

Per quanto si possa trovare antipatico il nostro Presidente del consiglio, non bisogna cadere nell’errore di ridurre alla sua figura la causa delle nostre sciagure. Peraltro questo atteggiamento fa il pari con quello di chi parla di “sudamericanizzazione” senza spiegare perché il Sud America è il Sud America, lasciando all’estro del lettore il compito di risalire ai motivi (storici? etnici? antropologici?). Non parliamo nemmeno di quando B. venne scalzato e la sinistra si illuse fosse solo per la sua esuberanza sessuale: la situazione in cui ci troviamo dipende ancora da quel fraintendimento.

È per questo che, nonostante il fatidico “berlusconismo” sia nominato un po’ troppo al suo interno, il giudizio sul volume Io dico no (giugno 2016) edito dal Gruppo Abele non può che essere positivo, dal momento che esso riesce a inquadrare la riforma nella giusta dimensione, evitando il facile gioco dell’anti-renzismo di maniera.

Bisogna saper distinguere tra mandanti ed esecutori, ovvero tra chi scrive e chi detta. Dei primi, non deve importare più di tanto, perché rotta una marionetta se ne fa un’altra. Gli altri, invece, andrebbero osservati più da vicino. È impossibile infatti discutere questa riforma senza rifarsi al documento della J.P. Morgan datato maggio 2013, con il quale la banca d’affari chiede ai Paesi meridionali dell’Unione Europa di smantellare le proprie costituzioni allo scopo di favorire l’integrazione finanziaria (The Euro area adjustment: about halfway there, 28 maggio 2013). I passaggi più salienti del testo sono stati tradotti da Tomaso Montanari nel suo intervento (“Ladri di sovranità”):

«Le Costituzioni e i sistemi politici dei Paesi della periferia meridionale, costituiti in seguito alla caduta del fascismo, hanno caratteristiche che non appaiono funzionali a un’ulteriore integrazione della regione […] Queste Costituzioni tendono a mostrare una forte influenza socialista, che riflette la forza politica che le sinistre conquistarono dopo la sconfitta del fascismo. Questi sistemi politici periferici mostrano, in genere, le seguenti caratteristiche: governi deboli; stati centrali deboli rispetto alle regioni; tutela costituzionale dei diritti dei lavoratori; costruzione del consenso fondata sul clientelismo politico; e il diritto di protestare se cambiamenti sgraditi arrivano a turbare lo status quo. I punti deboli di questi sistemi sono stati rivelati dalla crisi. […] Ma qualcosa sta cambiando: il test chiave avverrà l’anno prossimo in Italia, dove il nuovo governo ha chiaramente l’opportunità di impegnarsi in importanti riforme politiche»

Esatto, il key test in the coming year will be in Italy, where the new government clearly has an opportunity to engage in meaningful political reform (altro che “shish”!).

La richiesta è abbastanza chiara, sempre secondo Montanari: «[Passare] da una forma di Stato e di governo scaturita dall’antifascismo, a una plasmata sulle richieste delle grandi banche internazionali» (p. 56).

Un’eventualità ancora più grottesca è che J.P. Morgan e sodali, nel loro spirito filantropico, chiuderebbero un occhio sul clientelismo, se in cambio l’Italia fosse disposta a cancellare con un tratto di penna lo statuto dei lavoratori e a svendere il proprio patrimonio economico, energetico e culturale: «Che lo Stato rimanga pure il corrotto dispensatore di illeciti privilegi, purché si ritiri dai settori strategici dell’economia» (p. 57).

Tutto sommato questo pare un argomento forte per quelli che pensano che le banche internazionali vogliano soltanto “moralizzarci” e farci diventare calvinisti virtuosi: va bene il masochismo, ma a tutto c’è un limite (anche perché, per restare in tema, pure i flagellanti nazionali dovrebbero tenere a mente che il masochista si lascia scudisciare per provare piacere, non per morire sotto la sferza).

Il “neo-centralismo” dunque non va ridotto esclusivamente alla smania da caudillo, ma riportato alle esigenze politico-economiche che lo impongono a livello continentale. Da tale prospettiva, il volumetto del Gruppo Abele introduce un altro elemento nel dibattito: la famigerata TINA (There Is No Alternative), formula magica che ha imposto globalmente il neoliberismo come unica via “naturale” per regolare i rapporti tra Stato e Mercato (cancellando il primo e assolutizzando il secondo). Come scrive ancora Montanari, il senso profondo della riforma «è mettere TINA in Costituzione, cioè costituzionalizzare la mancanza di alternativa al sistema del finanzcapitalismo. Distruggere gli strumenti con cui qualcuno, un domani, potrebbe costruirla, un’alternativa» (p. 53).

Anche questo, mi sembra un argomento degno di nota. Invece di dire NO a Maria Elena, dite NO a “Tina”, che a livello continentale è l’ispiratrice di tutte le politiche europeistiche (non c’è alternativa all’integrazione, all’euro, all’austerità, alle riduzioni di sovranità e democrazia ecc…).

Questa riforma, alla fine, non assomiglia neanche allo special meal che gli americani concedono ai condannati a morte. Even the eye wants its part: non si può fare del peronismo senza un Perón, del craxismo senza un Craxi o, addirittura, del berlusconismo senza un Berlusconi.

In effetti, per concludere da dove avevamo cominciato, la “personalizzazione” si può fare solo in presenza, non dico di una personalità, ma almeno di una persona, anche nel senso etimologico di “maschera”: qui invece pure le coreografie sono al risparmio, e contro gli interessi reali ci si sbatte continuamente il muso.

La riforma costituzionale ai raggi x, volume collettaneo curato da Pino Pisticchio e Luigi Tivelli e pubblicato nel giugno scorso dall’Associazione Culturale “Il Periscopio”, rappresenta finora il contributo più spassoso sul dibattitto referendario. In esso sono raccolte le diverse opinioni degli appartenenti all’associazione (nata giusto qualche mese fa), che a onta del salomonico sottotitolo “Le ragioni del no, le ragioni del sì”, sembrano generalmente orientate a favore del “No”.

Persino tra i simpatizzanti della riforma, come per esempio Giuseppe Ayala (magistrato di centro-sinistra), gli argomenti più forti si riducono ad appelli di tal fatta:

«La digestione [di questa riforma] risulterà di certo assai più difficoltosa rispetto a quella del 1946, ma non dovrebbe esserlo sino al punto da spingerci al vomito per rifiutarla. Per frenare l’eventuale insorgere di un conato, suggerisco di considerare l’aspetto fondamentale del nuovo testo costituzionale, costituito dal superamento del c.d. “bicameralismo perfetto” che da settantanni caratterizza il nostro procedimento legislativo» (pp. 51-52).

In pratica, se uno riesce a non sbrodolare la scheda, allora voti pure “Sì”, altrimenti, se non può proprio trattenersi (come il Gaber de La Nave), metta la croce sul “No” (ovviamente dopo essersi fatti cambiare il foglio col quesito).

Anche gli altri contributi, del resto, risentono di quello che possiamo chiamare “il paradosso di Cacciari” (dal nome del noto filosofo che recentemente ha dichiarato: «La riforma è una puttanata, ma voterò “Sì”»).

Entrando invece nello specifico degli interventi più rilevanti, ho trovato esemplare quello dell’ineffabile Lamberto Dini, che raccomanda al governo «attenzione all’eterogenesi dei fini» e agli elettori di non accettare una stabilità fittizia in cambio di un indebolimento sostanziale della democrazia italiana (p. 16).

Altrettanto incisivo il contributo del giudice costituzionale ed ex-ministro (di centro-destra) Luigi Mazzella, che tuttavia insiste un po’ troppo sull’analogia col peronismo: non dobbiamo dimenticare che gli argentini durante l’era peronista ebbero almeno un Perón, mentre nel nostro caso…

Restano comunque intriganti alcuni paralleli, per esempio quello tra Evita e le «donne possibilmente di bella presenza fisica e dotate auguralmente di forte carisma personale» che questo “peronismo all’italiana” avrebbe interesse a collocare ai vertici del potere «a fini di seduzione collettiva» (p. 24).

Come abbiamo detto, Mazzella denuncia al pari di altri (Zagrebelsky compreso) una «sud-americanizzazione della vita politica» (p. 26), dimenticando tuttavia di specificare perché il Sud America è un “Sud” non solo geografico ma soprattutto politico.

Il riferimento al Sud America è un topos della letteratura anti-riforma e infatti ricorre ancora una volta nel testo, precisamente nell’intervento di uno dei curatori, Luigi Tivelli: la riforma, nelle sue parole, condurrebbe «a un superpresidenzialismo che neanche un ingegnere costituzionale sudamericano degli anni Cinquanta sarebbe riuscito a congegnare in tal modo» (p. 56).

Il Tivelli porta anche un argomento decisivo, nella forma di un modo di dire «da sempre diffuso nei bar del Veneto»: Xe peso el tacon del buso (p. 61). Del suo contributo riportiamo altresì un’importante metafora, quella del “salsiccione”, riferito all’azione combinata della riforma costituzione con la nuova legge elettorale: «Accanto a qualche pezzo di carne digeribile c’è troppa cotica e troppo grasso» (p. 64).

Infine, tornando seri, una fondamentale digressione viene fatta dall’altro curatore, Pino Pisicchio, riguardo al referendum per l’abolizione del Seanad irlandese svoltosi nel 2013. Anche in quel caso la macchina della propaganda si mise in moto a livello internazionale: persino i più importanti giornali italiani (tutti, praticamente) si schierarono a favore della “riforma”, ma quando gli irlandesi la respinsero i media fecero passare la notizia in secondo piano (Pisicchio si esprime in modo più eufemistico: «[Si rileva] un’offerta di lettura distonica tra prima e dopo l’esito elettorale del 4 ottobre» [p. 77]; nella sostanza: cento righe per celebrale preventivamente il “Sì”, e due per annunciare la vittoria del “No”).

In quel caso, gli elettori si fecero beffe degli slogan governativi e preferirono fidarsi del motto virgiliano Timeo Danaos et dona ferentes. Gli italiani riusciranno a essere altrettanto saggi?

Le ragioni del NO. Guida al voto per il referendum costituzionale (Altra Economia, luglio 2016) del giornalista Duccio Facchini disponibile solo in formato Kindle (al prezzo accessibile di 1,99€), rappresenta sicuramente una lettura proficua per chi è ancora indeciso su cosa votare il 4 dicembre.

Il volumetto si sofferma in primis sugli effetti della riforma combinata con la nuova legge elettorale; poi riporta le principali obiezioni dei più importanti costituzionalisti e infine sintetizza le ragioni del “No” in cinquantadue punti. In appendice troviamo anche un’intervista al giurista Luigi Ferrajoli, che stronca il nuovo testo dalla prima all’ultima sillaba.

L’autore esordisce denunciando «la manomissione in atto delle Costituzioni europee» che colloca anche quella italiana nel contesto di una generale involuzione democratica (citando nientedimeno che un intervento di Giorgio Agamben, del quale a suo tempo discutemmo).

È una premessa indispensabile al fine di non ridurre il tutto a un vezzo autocratico dell’attuale premier, un atteggiamento che farebbe solamente il suo gioco, compensando lo svantaggio della personalizzazione negativa del referendum con l’opportunità di poter nascondere la propria assoluta subalternità ai diktat dell’Unione Europea.

Una volta ampliato l’orizzonte interpretativo di questo andazzo “riformistico”, l’autore disseziona l’Italicum partendo dalla semplice constatazione che esso compromette il concetto di rappresentanza politica, consentendo per assurdo di ottenere il 54% dei seggi alla Camera a una lista che sia giunta al ballottaggio col 15% di voti.

Il ritornello del “sapere la sera stessa” chi ha vinto le elezioni non convince nemmeno Felice Besostri (noto, tra l’altro, per il ricorso che ha condotto all’abrogazione parziale del Porcellum), che così commenta:

«Si tratta di un’idea tutta italiana che non esiste negli Stati Uniti o in Germania, per citare due esempi cari ai sostenitori della nuova legge elettorale. Negli Stati Uniti, infatti, si può conoscere il vincitore delle elezioni presidenziali, ma questi non ha affatto la certezza di poter governare sino alla definizione della tornata del Parlamento, visto che si rinnova l’intera Camera e un terzo del Senato. L’eletto non ha dunque alcuna garanzia circa le maggioranze che potrebbero venire a costituirsi. Allo stesso modo, in Germania, la cancelliera Angela Merkel, pur avendo ottenuto alle scorse elezioni il 43,7% dei consensi (con il Germanicum avrebbe ottenuto al primo turno il 54% dei seggi), è costretta a governare in coalizione»

Venendo invece a riforma, ciò che impedisce un confronto reale sui contenuti è la stessa retorica “apocalittica” adottata anche nell’appuntamento referendario del 2006: essa sarebbe ancora l’ultima chance (espressione utilizzata da Renzi e dalla Boschi) per “modernizzare l’Italia” e uscire dalla “palude dell’instabilità”.

In realtà è risaputo che la Costituzione è stata rivista diverse volte dalla sua creazione, e chi soffre di “ansia da immutabilità” dovrebbe ricordare che essa venne persino modificata per decretare l’esistenza del Molise (peraltro ancora oggetto di dibattito).

Il problema, nel nostro caso, è che un cambiamento così incisivo non sarebbe nemmeno consentito dalla Costituzione stessa; come afferma il costituzionalista Alessandro Pace, «un intervento di questo tipo non è previsto dall’articolo 138 della Carta, che invece regola il processo di modifica attraverso manutenzioni puntuali».

Luigi Ferrajoli, nell’intervista finale (sulla quale torneremo), è ancora più esplicito:

«La legge di revisione Renzi-Boschi […] investe l’intera seconda parte della Costituzione: ben 47 articoli su un totale di 139. Non è quindi, propriamente, una “revisione”, ma un’altra costituzione, diversa da quella del 1948».

Insomma, questa revisione, oltre a essere frettolosa e improvvisata, mette troppa carne al fuoco (a partire dal quesito referendario). Gli stessi promotori (Napolitano, Renzi e Boschi) hanno poi ammesso in tutta tranquillità che la riforma richiederà ulteriori “aggiustamenti” dopo l’approvazione. Pace ha gioco facile a commentare: «Quand’anche si fosse trattato di una costituzione Ottocentesca (flessibile) mai e poi mai si sarebbe pensato, dagli autori dell’epoca, di sottoporla ad aggiustamenti il giorno dopo della sua approvazione, perché ciò ne avrebbe destituito l’intrinseca superiorità».

Emerge quindi che i sostenitori del “Sì” ragionano in base a considerazioni che poco hanno a che fare con la sostanza delle modifiche; il sospetto è che, entrando finalmente nel merito, essi sarebbero costretti ad ammettere che la riforma è “scritta coi piedi” (purtroppo non quelli della Boschi), un pasticcio che non verrebbe nemmeno promosso in un Paese con una classe intellettuale appena più decente.

Partiamo dagli argomenti populistici usati come specchietti per le allodole. Il “taglio” dei “costi della politica”, per esempio, sarò piuttosto esiguo, dal momento che questi “costi” sono strutturali e non dipendono dal numero dei senatori (le cui “competenze” e “rimborsi” assorbono appena il 15% del mezzo miliardo speso per il mantenimento della struttura); considerando quindi «il fatto che la struttura del Senato resta attiva, viste anche le numerose funzioni (specie legislative) che la Carta modificata gli assegna, lo slogan è evidentemente strumentale».

Anche la promessa di “semplificazione”, proprio per il fatto che non si verificherà lo sbandierato passaggio dal bicameralismo al monocameralismo, lascia il tempo che trova: i “nuovi senatori”, rappresentanti non più della Nazione ma delle “istituzioni territoriali” (una formula che ha senso solo in una repubblica federale, cosa che l’Italia non è), nominati non si sa bene come («[La] sovrapposizione tra diverse volontà –Consigli regionali e Province autonome da una parte e cittadini dall’altra– è uno dei principali punti deboli della “riforma”») saranno per giunta liberi da ogni vincolo di mandato rispetto al territorio («Ciò si [traduce] nell’assenza di qualsiasi obbligo di agire secondo le istruzioni ricevute dall’ente di provenienza», come invece «accade coerentemente nella “Camera delle autonomie” del Bundesrat, in Germania»).

A differenza di chi sostiene il “Sì”, preferiremmo non usare argomenti terroristici, tuttavia come ciliegina sulla torta è giusto anche ricordare che con questa riforma una lista al 15% potrebbe persino avvalersi della possibilità di deliberare lo stato di guerra. Come infatti scrive l’Autore: «La Costituzione vigente –all’articolo 78– prevede che entrambe “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. La “riforma” interviene anche a questo proposito. L’articolo 17 del ddl governativo, infatti, riserva alla sola Camera dei deputati la deliberazione “a maggioranza assoluta” ed esclude il Senato. In Germania, al contrario, per la deliberazione dello stato di guerra occorra comunque il consenso del Bundesrat, la Camera rappresentativa dei Länder. Combinato con la legge elettorale Italicum, questo significa nei fatti che la lista “rafforzata” dal premio di maggioranza (a rischio di illegittimità costituzionale), 340 seggi su 630, potrebbe procedere in totale autonomia».

Se questa galleria di orrori non bastasse, a coronamento di essa il volume propone 52 punti a favore del “No”. Ricordiamo quelli a nostro parere più rilevanti:

• «La legittimità politica del Parlamento che ha approvato il ddl di iniziativa governativa è dubbia»;

• «La “riforma” costituzionale è stata approvata da un Parlamento di “nominati” […] alla mercé del migliore offerente. Lo dimostra il record, nella XVII legislatura, alla metà di giugno 2016, di passaggi da un gruppo parlamentare all’altro, con 325 migrazioni tra Camera e Senato in poco più di due anni e mezzo, per un totale di 246 parlamentari coinvolti» (A. Pace);

• «Nel testo della revisione abbiamo riscontrato improvvisazione, norme ambigue, lacune […]. Nella storia dell’Assemblea Costituente i testi furono visti e rivisti, addirittura si incaricò una sottocommissione di riguardare la lingua che si era usata, in modo che fosse un buon italiano» (Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale);

• «Il paradosso del 40%: non è chiaro (e non è previsto) che cosa possa accadere se due liste dovessero ottenere al primo turno il 40% dei voti validi, cosa possibile, teoricamente. Da un’interpretazione letterale dell’“Italicum”, spetterebbero a ciascuna 340 seggi. Ma il numero dei deputati (630) è invariabile»;

• «La sovranità appartiene al popolo (non “emana” dal popolo: non viene passata agli eletti). Se non sono eletti dal popolo bisogna togliere ai senatori le funzioni costituzionali» (Lorenza Carlassare).

Infine, come abbiamo già accennato, in appendice al pamphlet troviamo un’intervista a Luigi Ferrajoli, nella quale il filosofo del diritto snocciola argomenti definitivi a favore del “No”. Come degna conclusione di questa disamina, mi limito a riportare il coraggioso attacco all’Europa (quella che “chiede”), che nel timido panorama intellettuale italiano risulta assolutamente inedito:

«“Ce le chiede l’Europa”, affermano i nuovi costituenti a proposito delle loro riforme. Purtroppo è vero: tramite l’Europa i mercati ci chiedono l’involuzione autocratica delle nostre democrazie, affinché i nostri governi abdichino al loro ruolo di governo dell’economia e della finanza, eseguano i dettami di questi nuovi sovrani che sono i mercati e possano quindi liberamente aggredire i diritti sociali e del lavoro».

Si evince già dal titolo del suo “commento alla riforma costituzionale” il parere che il giurista Federico del Giudice (nomen omen) può nutrire sulla Renzi-Boschi: La Costituzione rottamata (Edizioni Giuridiche Simone di Napoli).

Il volume raccoglie e approfondisce le «obiezioni secondo autorevole dottrina» alla proposta di modifica della Carta proveniente dall’esecutivo; è perciò consigliato a chi desidera saperne di più dal punto di vista “tecnico”. “Tecnico”, ovviamente, ma non “neutrale” (gli italiani in questi anni hanno capito a loro spese che i termini non sono sinonimi): l’Autore si definisce apertamente un “Patriota della Costituzione” e non risparmia le stoccate ai suoi colleghi (tanto per citare: «Le ragioni del “Sì” sono sostenuto da un gruppo coesi di fautori delle politiche renziane, compresi alcuni insigni costituzionalisti che inspiegabilmente non hanno intravisto, con il crollo del parlamentarismo, una potenziale deriva autocratica sotto le vesti di una Repubblica premierale» [p. 105]).

In alcuni passaggi, poi, Del Giudice pone addirittura la riforma in aperto contrasto con la dimensione «reale e fisiologicamente conflittuale» del politico: la “Costituzione leaderistica e d’investitura” (C. Galli) che essa propone rappresenterebbe quindi una distorsione del senso della politica stessa.

Le parti più prettamente giuridiche, del resto, non sono prive di osservazioni che dovrebbero avere maggior risalto nel dibattito: per esempio, il fatto che «una modifica della composizione del Senato, pur riguardando la Parte Seconda della Costituzione restringe, di fatto, alcune prerogative del cittadino» e che questo viola il principio che «qualunque riforma non può ridimensionare i diritti e la libertà dei cittadini, nemmeno indirettamente» (p. 21).

Anche gli argomenti populistici portati a favore del monocameralismo vengono smontati uno a uno: secondo l’Autore, il “nuovo Senato” «poco presente e mal attrezzato […] [farà] la fine di quel mostro di inutilità che il CNEL, ormai da anni, rappresenta» (p. 38), mentre la promessa “semplificazione” affonderà in «una complicata pluralità di procedimenti legislativi (addirittura dieci) con il rischio di aumento a dismisura dei contenziosi dinanzi alla Corte costituzionale», dal momento che, come è noto, questo “monocameralismo imperfetto” contemplerà ancora l’esistenza di un Senato «in una posizione di sostanziale parità con la Camera» (p. 40).

In appendice il volume riporta anche pareri favorevoli o neutrali nei confronti della riforma. Quello dell’Associazione Italiana Costituzionalisti, intitolato Perché non ci schieriamo sul referendum (28 maggio 2016) contiene un’importante obiezione alle modifiche che a mio parere non è stata sufficientemente presa in considerazione; la riporto in chiusura, rinnovando ancora il mio invito alla lettura:

«Delle due l’una: o si accede all’idea del monocameralismo, ed allora tutto quadra, o si entra nell’idea di una Repubblica delle autonomie, in una indispensabile cornice federale o quasi-federale, quantomeno nella sostanza: sul modello tedesco, o del Regno Unito dopo la devoluzione alla Scozia, o almeno di quello spagnolo o austriaco, nonostante i difetti riscontrabili in ciascuno di questi Paesi.

[…] Da domani avremo, invece, soltanto uno Stato unitario, accentrato e con minor pluralismo istituzionale, nel quale le regioni, spossessate di fatto di quella pur modesta quota di “sovranità” che derivava loro dal detenere una fetta della “potestà legislativa sui diritti”, si ridurranno ad essere solo grandi province: enti di amministrazione e di gestione, distributori di prebende (posti dirigenziali nel sistema sanitario in primis) e di premi in denaro».

Per bilanciare la bibliografia con qualche testo a favore del “Sì”, aggiungiamo Liberiamo la politica di Salvatore Vassallo (politologo del PD) pubblicato nel maggio 2014 da Il Mulino. Un volume in cui si parla di tutto e di niente: la riforma viene presentata come prodromo necessario alla palingenesi generata dalla «rapida ascesa di un giovane leader estraneo e alternativo all’establishment» (p. 10). Anche se negli ultimi due anni il già flebile entusiasmo iniziale si è esaurito quasi del tutto, credo che l’autore non cambierebbe comunque una virgola del suo appello camuffato da saggio di politologia spicciola.

Oggi come ieri infatti il programma resta chiaro: bisogna fare dell’Italia «un Paese nel quale è un privilegio vivere» (p. 14). Sì, queste sono le idee con le quali avremo a che fare se daremo l’assenso all’edificazione della Piddinia terrena: mi domando che fine faranno quelli che non saranno degni di viverci…

Veniamo a un altro punto dolente: per sostenere la necessità di una “riforma premeriale” Vassallo deplora il “complesso del tiranno” che ha dissuaso gli italiani dal cercare la “stabilità” a tutti i costi, anche a discapito della democrazia. È buffo notare, en passant, che qualche giorno fa l’Economist abbia suggerito agli italiani di votare “No” proprio perché this in the country that produced Benito Mussolini and Silvio Berlusconi and is worryingly vulnerable to populism.

Tu quoque! Utilizzare un’argomentazione piddina contro il PD è sacrilego! Adesso che pure loro si sono trovati il giovane leader (già decotto e imbolsito, ma poco importa), è possibile riporre nella cassapanca l’antifascismo di maniera. Basta “complessi del tiranno”: vogliamo un bel governo monopartitico e monocolore, stabile ed economico (nel senso di “a buon mercato”), che sia in grado di gestire altri decenni di crescita zero, recessione, austerità, privatizzazioni e (perché no?) piorrea.

Questo Zibaldone messo assieme dal professor Vassallo dovrebbe servire soprattutto a quelli che, a “sinistra”, provano ancora un briciolo di vergogna a votare una roba del genere e sentono forte il mito “professorale”, l’equivalente positivo del cliché della “Famiglia del Mulino Bianco” (anche se sempre di “Mulini” si tratta). Beh, se voteranno “Sì”, potranno finalmente fare a meno persino di un’infarinatura di politologia bolognese: basteranno direttamente le slide. I capitoli del volume di Vassallo sembrano infatti seguire il modello comunicativo lanciato dal rampante leader. Un modello che fa passare la voglia di apparire come professorini: quale manifestazione di pignoleria sarebbe osservare, per esempio, che la riduzione del bicameralismo a un problema esclusivamente italiano e romeno toglie molta autorevolezza alle tesi dell’autore. E che dire dell’assoluta mancanza di una seria riflessione sui motivi per cui gli attuali “riformatori” sbandierano una “fine del bicameralismo” che nei fatti non si verificherà?

Sarebbe anche gioco facile ricordare che gli elettori irlandesi pochi anni fa si sono opposti all’abolizione del loro Senato e che quindi il passaggio dal bi- al mono- non è affatto un’ovvia e naturale evoluzione. Ma se Vassallo poi torna a ripetere le stesse cose nel volume collettaneo Perché sì (prefato dalla Boschi, v. supra), allora si evince uno spostamento dell’argomentazione dall’ambito della politologia a quello dei sentimenti. E qui non c’è ragione che tenga: bisognerà quindi vedere quale schieramento tra i due avrà più cuore.