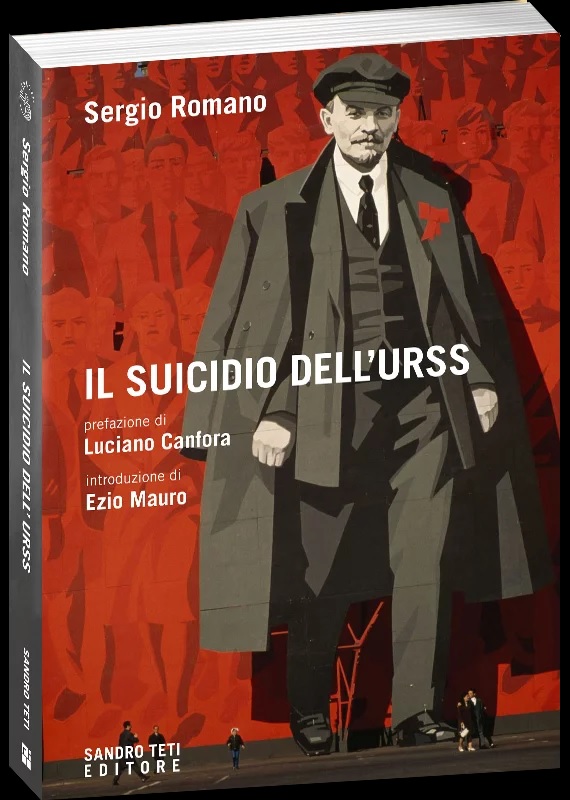

Il suicidio dell’Urss è una raccolta di articoli dell’ambasciatore Sergio Romano risalenti a quegli anni concitati del XX secolo, tra la fine degli ’80 e l’inizio dei ’90, in cui l’Impero Sovietico crollò come un castello di carte. L’opera, appena edita dalle Edizioni Sandro Teti, esprime il delicato passaggio in virtù del quale la cronaca si fa storia, senza tuttavia essere avara di incursioni non solo nell’ambito della diplomazia e della politica internazionale, ma anche della letteratura, della religione e persino del folklore.

Sergio Romano, una “rara voce razionale nel mare magnum melmoso della pubblicistica dominante” (come lo definisce Luciano Canfora nella prefazione) fornisce al lettore un resoconto della sua esperienza di quattro anni da ambasciatore d’Italia a Mosca (dal 1985 al 1989) senza cedere mai al gusto dell’aneddoto o del pettegolezzo, ma sempre ricollegando gli eventi a una visione più ampia del senso delle vicende umane.

Lo sguardo dell’ex ambasciatore è, in generale, piuttosto disincantato: egli è talmente consapevole della mancanza di eccezionalità del crollo dell’Unione Sovietica da concedersi continue regressioni da un secolo all’altro, dalla fine dell’Ancien Régime nel XVIII secolo alla spartizione dell’Impero Ottomano dopo la Grande Guerra. Suggestivo, per esempio, il parallelo provocatorio tra l’ultimo regnante di Francia e l’ultimo segretario del PCUS:

«Immaginate per un istante un grande ricevimento alle Tuileries nel 1787. Circondato dai suoi ministri, dai suoi marescialli, dai principi del sangue e dalla noblesse de robe, Luigi XVI festeggia un grande anniversario della monarchia capetingia. Il re ammette che non tutti i suoi antenati furono galantuomini, che le condizioni economiche della Francia non sono buone, che la guerra d’America ha prosciugato le casse del Tesoro e che nel Paese serpeggia un insidioso sentimento di sfiducia. Ma è tranquillo, sereno. Rivendica i meriti storici della monarchia, sottolinea i progressi della società francese, sostiene che tutti i suoi predecessori, anche i peggiori, hanno bene operato per le fortune della patria, promette riforme di grande portata e di sicuro successo. Qualcosa del genere accadde al Cremlino il 7 novembre 1987 per il 70° anniversario della Rivoluzione d’Ottobre. Gorbačëv parlò a lungo con fiducia e fermezza. Stalin aveva commesso molti errori e si era macchiato di gravi colpe, ma aveva dato “un contributo indiscutibile alla lotta per il socialismo e alla difesa delle sue conquiste”».

Questa passione, che a tratti diventa quasi ossessione, per la continuità storica (di per sé un qualcosa di profondamente “russo”) si riflette nel percorso seguito dall’Autore per collegare idealmente fatti recenti ai fasti del passato, ormai monumentalizzati: per questo motivo Romano parte dalle note del conte Francesco Algarotti, genio veneziano settecentesco, che tra le altre cose inventò l’immagine dell’Orso («Io udiva da non so chi rappresentare la Russia sotto la immagine di un grand’orso bianco, le cui zampe di dietro stanno fitte nel lido del Mar Glaciale, e la coda vi è immersa dentro, il griffo lo ha posato al mezzodì verso la Turchia e la Persia, e con l’una zampa e con l’altra dinanzi si stende lungi a levante e a ponente») e giunge alla questione del referendum per restituire a Leningrado il suo antico nome, senza mai rinunciare ad analizzare le contingenze sub specie aeternitatis.

Un’eternità che, come scrive Ezio Mauro nell’introduzione, pertiene a quella “Russia insopprimibile, ancora viva, dunque davvero eterna”, la cui dimensione del mondo va interpretata a partire dalla “vocazione imperiale e messianica” che le consente di non appiattire la propria raison d’être su un motivo univoco, ma che al contempo intrappola il destino dei russi in paradossi e ambiguità: la stessa Sankt-Peterburg, riscattata dalla toponomastica rivoluzionaria, invita a riflettere sul dissidio di una città che fu pensata come “finestra sull’Europa” («La dimostrazione tangibile di quanto la Russia volesse disperatamente assomigliare all’Occidente») e che invece si rivelò una “impresa asiatica”, «un colossale lager faraonico in cui migliaia di operai morirono di polmonite e di stenti».

Questa prospettiva, come dicevamo, non impedisce a Romano di analizzare con occhio clinico miti, mitologie ed epiche, dalla missione spaziale di Gagarin (a suo parere una delle «ultime feste illuministiche del secolo» che «dette all’Unione Sovietica un legittimo sentimento d’orgoglio, ma la distrasse dai suoi problemi reali») agli ingenui entusiasmi per il paradiso socialista degli intellettuali europei («Quelli che in Italia avevano fatto il loro apprendistato nei Littoriali universitari e da poco sposato la fede comunista con ardore giacobino»), che dopo i Grand Tour sovietici ricevettero la “mazzata sul capo” del Patto Molotov-Ribbentrop.

Al di là dei toni polemici, che comunque valgono come “condimento”, si segnalano le interessanti annotazioni sulla collocazione dell’Italia nello scacchiere internazionale del dopoguerra: Sergio Romano cita illustri colleghi come Pietro Quaroni (secondo il quale gli italiani sarebbero stati «altrettanto liberi di riavvicinarci alla Russia, come la Polonia di riavvicinarsi all’America»), Manlio Brosio («sosteneva che la neutralità italiana poteva giovare a tutti, anche agli americani») e Tommaso Gallarati Scotti (a cui l’Autore attribuisce l’opinione che «alla nostra neutralità non avrebbe creduto nessuno»), giungendo alla conclusione che il Bel Paese fosse sicuramente la metà più ambita degli interessi geopolitici sovietici:

«[L’Italia aveva] un partito comunista eretico ma potente, un partito socialista “massimalista” sino alla seconda metà degli anni Settanta, un forte manipolo di cattolici di sinistra, un clero ecumenico e progressista, un certo numero di operatori economici abituati a lavorare sotto l’ombrello dello Stato e ansiosi di sfruttare per quanto possibile le potenzialità dell’El Dorado sovietico. In nessun’altra società occidentale il regime sovietico ebbe, dagli anni Settanta in poi, un così ampio ventaglio di interlocutori possibili. In nessun’altra società occidentale la gamma dei possibili “compagni di viaggio” – pacifisti, neutralisti, terzaforzisti, anticapitalisti – fu così larga. Se ne servi l’Urss di Brežnev, anche se non poté impedire che l’Italia, alla fine degli anni Settanta, desse prova di lealtà atlantica e accettasse i missili Cruise sul proprio territorio. Se ne servi l’Urss di Gorbačëv quando lanciò la grande campagna pacifista del 1986 ed ebbe bisogno di ambasciatori che lo accreditassero nel mondo come il “grande riformatore”».

A proposito di Gorbačëv, l’Autore lo ritrae vividamente in tutta la sua duplicità di homo sovieticus («Il riformatore e l’apparatčik, il generoso profeta di un futuro migliore e il pilota che sapeva navigare attraverso le secche e gli scogli dell’arcipelago comunista») e stempera di molto la sua aura, riconducendola a «una vecchia legge diplomatica che può riassumersi, grosso modo, in questi termini: se sei costretto a buttare le tue armi, in tutto o in parte, cerca di convincere il tuo avversario a fare lo stesso; se sei costretto a diventare debole cerca di dimostrare ai tuoi nemici che la debolezza è una virtù».

Più che un protagonista, dunque, una “comparsa” della storia, il liquidatore di un impero “morto d’infarto” e la cui fine ha avuto le caratteristiche di un “ordinato trasloco”, riassunto in un icastico, fatterello: la storia della rimozione del monumento al fondatore della Čeka Dzeržinskij nel 1991.

«Quando la folla convenuta sulla piazza aveva legato una corda al collo della statua e aveva cominciato a tirare, un gruppo di funzionari del Kgb era uscito dal palazzo della Lubjanka e aveva spiegato alla folla tumultuante che la statua, cadendo, avrebbe sfondato la strada e sarebbe entrata nella metropolitana. I funzionari del Kgb promisero che avrebbero chiamato un carro attrezzi per la sua rimozione. Gli agenti della vecchia Čeka erano uomini d’ordine e non potevano tollerare una rivoluzione così platealmente disordinata».

Il “suicidio” dell’URSS, nel bene e nel male privo della tragicità che dovrebbe distinguere il crollo di una superpotenza, non ha in ogni caso risolto i problemi che attanagliano l’immenso spazio che divide e unifica l’Europa all’Asia. In primis la questione della nazionalità, sulla quale l’Autore ha una posizione netta: «Non tutti i nazionalismi dell’impero sovietico hanno lo stesso spessore, le stesse tradizioni e la stessa legittimità storica». Egli pensa in particolare all’Ucraina, «certamente una nazione storica, ma [che] è anche al tempo stesso il cuore della storia russa ed è legata alla Russia da un cordone ombelicale».

A scanso di equivoci, e ad onta della nomea di “filorusso” che il Nostro detiene nel “mare melmoso della pubblicistica” di cui sopra, vogliamo en passant evocare le pagine che il Nostro ha dedicato all’Holodomor, anche qui citando per “deformazione professionale” (tratto assolutamente apprezzabile) i rapporti dei diplomatici italiani pubblicati dallo studioso Andrea Graziosi nel fondamentale Lettere da Kharkov (Einaudi, 1991). Per Romano lo sterminio dei contadini ucraini tramite carestia (da 4 a 7 milioni di persone fra il 1930 e il 1933) rappresenta «un genocidio non meno grave di quello commesso dai nazisti contro gli ebrei negli anni seguenti».

Proprio alla questione della nazionalità è legata un altro tema, spinoso e delicatissimo, sul quale l’ex ambasciatore mantiene la tradizionale schiettezza che ha sempre tenuto nell’affrontarlo: l’ebraismo. Egli parte da lontano, dall’impero khazaro, «primo insediamento ebraico in regioni che appartengono oggi alla Repubblica federativa russa». I khazari, come noto, erano una popolazione indigena che scelse una religione monoteista per motivi di stabilizzazione politica: quando tuttavia gli stessi tentarono a loro volta di convertire Vladimir I all’ebraismo, si sentirono rispondere che «se Dio avesse amato voi e la fede vostra voi non sareste stati dispersi per le terre straniere».

Il “vero” incontro dei russi con l’ebraismo, ricorda Romano, risale però alla fine del Settecento: «Grazie alla spartizione polacca l’Impero zarista ereditò gran parte delle popolazioni ebraiche del regno di Polonia-Lituania e divenne dall’oggi al domani uno dei maggiori stati ebraici del mondo». Nel giro di un secolo, anche grazie all’emergere di una classe di «ebrei ricchi e influenti» (che «conduceva un’azione non dissimile da quella che alcuni rappresentanti dell’ebraismo occidentale, come i Rothschild»), la comunità giudaica prosperò anche dal punto di vista demografico e tale fenomeno, a parere dell’Autore, creò i primi attriti con gli “autoctoni”:

«Con il vertiginoso incremento delle popolazioni ebraiche in Europa centrorientale crebbe rapidamente l’emigrazione ebraica dai borghi rurali alle città più importanti della zona – Vilna, Kiev, Kišinëv, Odessa – e con l’emigrazione crebbero i contatti e le tensioni sociali fra gli immigrati e le popolazioni residenti. I primi grandi pogrom, fra l’aprile 1881 e l’aprile 1882, vanno messi in relazione con questa nuova situazione sociale e demografica».

Nonostante il Nostro non neghi le responsabilità storiche dell’antisemitismo russo, egli desidera che si riconosca il suo carattere “cultural-religioso” e non “biologico” e che lo si collochi nel contesto specifico da cui è scaturito, in concomitanza tra appunto lo spostamento di masse ebraiche dalle campagne alle città e, altro elemento su cui si sofferma, l’ascesa del nazionalismo a livello mondiale, che peraltro «in Russia fu subito panslavo e ortodosso».

I contrasti tra “plebe slava” e “aristocrazia ebraica” si acuirono con la Rivoluzione, poiché «gli ebrei ebbero in essa una parte determinante» (Romano, sulla scorta dello storico Henry Bogdan, ricorda che in Ungheria «32 dei commissari del popolo, tra cui lo stesso Béla Kun, erano ebrei»); tuttavia Stalin, nell’ambito della sua strategia di inquadramento dei gruppi etnici negli oblast’, assecondò le aspirazioni ebraiche a una patria creando nella Siberia Orientale il territorio autonomo del Birobidžan, la “Provincia autonoma degli Ebrei”. L’iniziativa non ebbe successo e l’URSS si trovò alle prese con una nuova forma di nazionalismo ebraico, il sionismo. Sergio Romano ricostruisce le fasi in cui Stalin accettò di riconoscere lo Stato di Israele per uno spregiudicato gioco geopolitico in Medio Oriente, che avrebbe presto diviso la regione in tre campi:

«Lo Stato israeliano, appoggiato da larghi settori dell’opinione internazionale, soprattutto negli Stati Uniti; la maggioranza dei Paesi arabi, allora di obbedienza occidentale ma fortemente ostili a Israele; e, infine, la Transgiordania dove re Abdullah pescava nel torbido con la speranza di costituire intorno al suo regno una “Grande Siria” composta da Giordania, Iraq, Siria, una parte della Palestina e, possibilmente, il Libano. […] Alla fine degli anni Quaranta, per indebolire l’egemonia britannica nel mondo arabo, l’Urss si valse del suo rapporto privilegiato con alcuni paesi arabi e del conflitto arabo-israeliano per attizzare i focolai della regione e indebolire l’Occidente in una delle zone più cruciali per i suoi interessi economici e geopolitici».

I rapporti tra russi ed ebrei nel secondo dopoguerra risentirono dunque anche del clima internazionale; nonostante ciò, non si giunse mai a una discriminazione palese: secondo Romano infatti «non sarebbe esatto sostenere che l’Urss fu più antiebraica di quanto fosse antigeorgiana, antiarmena o antiucraina», anche perché al di là del sospetto di una «pretesa “vulnerabilità” alle seduzioni dello Stato israeliano», in ogni caso gli ebrei furono «pur sempre largamente presenti nel mondo accademico, nelle istituzioni scientifiche e nella vita culturale» dell’Unione Sovietica. Inoltre, l’ex ambasciatore evidenzia in questo contesto una singolare dialettica tra popolo e regime, riguardo alla quale lasciamo che i lettori traggano le proprie deduzioni: «Nel momento stesso in cui l’antisionismo del governo sovietico accenna a scomparire riappare l’antisemitismo cultural-religioso della Russia prerivoluzionaria».

Per concludere, l’ispirazione ideale di questa raccolta sarebbe di «cogliere una realtà in movimento, [riflettendo] momenti in cui la storia si faceva sotto i nostri occhi e non era facile individuarne il corso». Una storia che però non deve essere un “gioco d’ombre”, «una terra di nessuno fra storia e attualità in cui il passato è usato soltanto se serve a influire sul presente». Posizione ammirabile ma difficile da mantenere quando si tratta di riflettere su un popolo per il quale «duplicità e dissimulazione fanno parte da sempre dell’arte di sopravvivere». Forse valgono su tutto i versi del poeta Fëdor Ivanovič Tjutčev, che fu diplomatico a Torino nei primi anni Quaranta dell’Ottocento:

La Russia non si intende con il senno,

né la misura col comune metro:

la Russia è fatta a modo suo,

in essa si può credere soltanto.

A quando un’altrettanta energia per rinverdire e rinsaldare il destino della nostra terra e del nostro popolo anche in chiave politica e culturale? A quando spinte orgogliose per fomentare il genocidio degli italiani preservando gli italici, i soli degni, magari con una selezione accurata oltretutto degli stranieri che possano permanere invce di rispedirli a casa loro, foss’anche zingari idonei che possono tornar utili, se è opportuno?

Ad ogni modo Anatoliy Golitsyn e Jan Šejna non sono d’accordo con il fantomatico suicidio dei paesi del patto di Varsavia in genere…