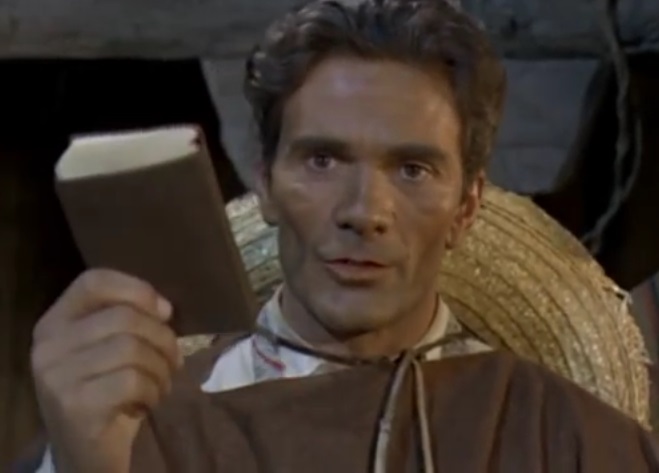

Nella sua nemmeno troppo effimera carriera di attore, Pier Paolo Pasolini impersonò sempre caratteri virili (dal prete messicano di Requiescant al Giotto del Decameron), così come, attraverso la sua immagine pubblica, tenne sempre a darsi un tono “eroico”, “olimpico” (a differenza, ad esempio, del patetico Sandro Penna – col quale, per inciso, organizzava “gare pedofile”).

La sua vicenda esistenziale è in effetti un caso da manuale: rapporto conflittuale col padre e attaccamento ossessivo alla madre. Lo psicologo Giuseppe Casadio la analizza con classico gergo freudiano (Pasolini, appunti su un’analisi mancata, “Giornale Storico di Psicologia Dinamica”, 47, 2000):

«In Pasolini né l’apprendista psicoanalista né l’artista hanno aiutato l’uomo ad affrancarsi dalle sue ossessioni. Tra le sue contraddizioni questa colpisce più di ogni altra; […] l’artista non è riuscito ad “oggettivizzare” nella sua opera il conflitto interiore che lo lacerava: intuizioni, frammenti geniali, squarci intensissimi dell’anima, ma tutto è rimasto incompiuto, sospeso e tragicamente spezzato in quella notte del novembre del 1975 dove l’ennesima messa in scena dei fantasmi originari ha posto fine alla vita di uno dei testimoni più acuti ed inquietanti della cultura italiana.

La vita e l’opera di Pasolini si tirano dietro il peso insostenibile di un irrealizzabile affrancamento da quello che Freud considerava il triangolo fondamentale di ogni relazione umana [padre-madre-figlio] […]. Raccogliere l’eredità paterna, per un maschio significa, tra le altre cose, condividere del padre il desiderio del corpo materno, spartire la violenza o l’impotenza che quel corpo suscita. Il padre non è solo colui che compare dopo ad ostacolare il rapporto con la madre. È anche il dio cui il figlio vuole sottomettersi per poter un giorno diventare simile a lui. Il tramonto dell’Edipo – la sua risoluzione positiva – è la rinuncia all’emulazione del padre, l’accettazione della propria inferiorità, mitigata dall’identificazione con la figura paterna di cui si condivide l’identità di genere. […] Incoraggiandolo a sostituirsi al padre, la madre toglie al figlio ogni possibilità di azione perché egli è certamente inadeguato a placare l’intensità del desiderio materno: non potrà mai penetrare quel corpo, andare fino in fondo; fosse pure solo in modo allucinatorio, fantastico. [Dice Pasolini]: “Non ho mai sognato di fare l’amore con mia madre. Neanche sognato. Ho piuttosto sognato, se mai, di fare l’amore con mio padre (contro il comò della nostra povera camera di fratelli ragazzi) e forse anche, credo, con mio fratello; e con molte donne di pietra”.

L’universo di Pasolini è un universo in cui non c’è posto per il femminile o meglio c’è posto solo per la donna-madre, la sfinge di cui Edipo s’illuse di aver sciolto l’enigma decisivo.

L’enigma della femminilità per Pasolini è pietrificato in un tabù che non è possibile infrangere: il coito eterosessuale è sempre apparso ai suoi occhi un orrore da cui ritrarsi. E, tuttavia, con il passare degli anni, con lo svanire della giovinezza, il fantasma del padre ha sempre più reclamato la sua parte dell’anima; al mistero inaccessibile del femminile si è affiancato il mistero costituito dal padre: e, forse, nell’amore “di corpi senza anima”, accanto alla nostalgia paralizzante del corpo materno, c’era anche – in una indecifrabile trama di identificazioni e di scissioni dell’io – una disperata ricerca del padre.

[…] Alla psicoanalisi Pasolini chiedeva solo la conferma dell’ineluttabilità del proprio demone. […] Le ragioni della sua analisi mancata possono essere molte. […] Forse in Pasolini c’era […] il convincimento che nulla l’esperienza analitica potesse aggiungere alla conoscenza di sé, soprattutto se questa conoscenza è condotta con lucido, implacabile rigore. […] Ma “l’autoanalisi durata tutta una vita” può tramutarsi nell’autoinganno di tutta una vita. […] Sollecitando un’impossibile assoluzione dal mondo dei padri, Pasolini si esponeva volontariamente al giudizio e alla condanna da lui stesso provocati. Ogni sarcasmo “borghese” sulla sua omosessualità era la conferma dell’impossibilità del perdono, della riconciliazione con il mondo dei padri […]».

In una intervista Dacia Maraini (leggermente diffamatoria, tra le righe taccia di “maschilismo” l’artista), ricorda che per Pasolini

«l’amore si identificava nell’amore per la madre. Diceva di non poter far l’amore con una donna, perché sarebbe stato come farlo con sua madre. […] Aveva pochissimi rapporti con le donne, soprattutto non aveva mai avuto un rapporto sentimentale, che è sempre un modo di capire le persone: amare una persone vuol dire capirla. Ora, l’unica donna che lui ha amato è la madre. Quindi in un certo senso lui ha cercato di vedere il mondo attraverso gli occhi della madre e attraverso quello che per lui rappresentava questa madre. Infatti, quando aveva un certo sentimento di amicizia con una donna, spesso la vedeva come una madre: è successo nel caso della Laura Betti, è successo nel caso della Elsa Morante».

Nella “Cronologia” che introduce le Lettere 1955-1975 (Einaudi, Torino, 1988, p. XLIV), Nico Naldini, scrittore di Casarsa, racconta:

«La notte del 19 dicembre, Pasolini torna a casa appena in tempo per vedere il padre morire. Soffriva di cirrosi epatica e invece di curarsi, come sempre beveva molto. […] “Non ci dava ascolta a me e mia madre, perché ci disprezzava”, dirà il figlio. Ma è difficile intendere questo disprezzo perché anche negli ultimi anni il vecchio Pasolini era riuscito a manifestare la sua orgogliosa devozione al figlio, lasciando le tracce della sua calligrafia nei margini bianchi dei tanti articoli che testimoniavano i suoi successi e le sue fortune, diligentemente datati e inviati ai parenti».

Altre testimonianze confermano che il padre di Pasolini non fu un padre-padrone; al contrario, subì in un certo senso il “perverso” sodalizio tra madre e figlio. Pasolini, in una lettera a Francesco Leonetti (21 dicembre 1958), proverà a confessare le sue mancanze nei confronti del genitore (Cfr. Lettere 1955-1975, cit., pp. 406-7):

«[Mio padre] è morto due notti fa, dopo un’emorragia la fegato, che l’ha martirizzato. Tu sai come io andassi poco d’accordo, con mio padre, come in certi momenti e in certo modo quasi lo odiassi: ma è morto in un modo che ora mi fa sentire colpevole per qualsiasi mio sentimento avuto verso di lui. Gli ultimi giorni aveva una faccia che chiedeva pietà: “Non lo vedi che sto per morire?” pareva mi dicesse. E io continuavo ad essere duro e evasivo con lui, sempre rimproverandogli le terribili sofferenze che aveva dato a mia madre e a me. Voleva morire, non si curava, non aveva più niente al mondo, se non la sua cupa angoscia, il suo odio, il suo bisogno di essere un altro, di amare e essere amato. Se n’è andato così, come a perpetuare uno sciopero contro di noi e la vita che da tanti anni attuava: improvvisamente, o troppo presto, insomma. Le uniche piccole sue gioie erano i miei successi letterari: e in questi ultimi tempi ce n’erano stati pochi. È morto veramente senza nessun conforto».

Tutti quelli che gli erano vicino, concordano nel ricordare l’ultimo Pasolini posseduto da un desiderio di dissoluzione. Il cupio dissolvi marchia a fuoco i versi del dramma postumo Bestia da stile:

Proprio perché è festa.

E per protesta voglio morire di umiliazione.

Voglio che mi trovino morto col sesso fuori,

coi calzoni macchiati di seme bianco, tra

le saggine laccate di liquido color sangue.

Una virilità che si è vendicata sul proprio “traditore”? È facile constatare le analogie tra le sue vicissitudine e quelle dello scrittore giapponese Yukio Mishima. Marcello Veneziani immagina l’omosessualità dei due come “aristocratica” e “iniziatica”, a metà strada tra l’antica Grecia e il nietzschianesimo. Una pederastia elitaria, una contro-natura di per sé innaturale. Entrambi commisero il seppuku: in forma squallidamente borgatara Pasolini; in quella nobilmente tradizionale Mishima. Tutti e due, per giunta, “assistiti” dai propri amanti. Epilogo grottesco di virilità oltraggiate.