Tra le tonnellate di libelli propagandistici volti a dimostrare che Trump sarebbe un burattino di Putin, il più imbarazzante è sicuramente Casa di Trump, casa di Putin. La storia segreta di Donald Trump e della mafia russa del giornalista americano Craig Unger, appena tradotto da La Nave di Teseo.

Il volume è la solita sbobba complottistica che prende come oro colato il famigerato Dossier Steele (una serie di bufale commissionate dai democratici a un ex agente britannico) e sostiene che Assange è una spia russa, Facebook è “il maggiore organo di propaganda russa del pianeta” (p. 40) e ovviamente che Trump è il “candidato manciuriano” creato da Putin in laboratorio per vendicarsi della fine dell’Unione Sovietica.

Non è da questo che però dipende l’imbarazzo a cui accennavo: il fatto che è il buon Unger, rispettabile penna progressista, nemmeno si accorge di aver messo assieme una versione post-moderna dei Protocolli dei Savi di Sion. Ma procediamo con ordine: per cento pagine l’Autore snocciola nomi di imprenditori russi in odore di mafia che hanno fatto affari con Trump e che dunque dimostrerebbero indirettamente un suo contatto con l’intelligence prima sovietica e poi putiniana.

A un certo punto tuttavia, dopo aver raccontato della “storica riunione della mafia russa a Tel Aviv nel 1995” e aver ricordato che “la via più breve per espandersi su scala globale preferita da innumerevoli mafiosi russi fu quella di prendere la cittadinanza israeliana” (p. 113), Unger non riesce più a tenersi il proverbiale “cecio in bocca” e comincia a dirne talmente tante contro gli ebrei da far sembrare la sua coscienziosa inchiesta liberal uno spin-off di Dal giudaismo rabbinico al giudeo-americanismo di Curzio Nitoglia.

Colpo di scena, dunque: alla fin fine si scopre che tutti quei cognomi “esotici” citati come prova della corruzione di Trump (gli Agron, i Balagula, i Mohylevyč, i Sapir, i Sater…) sono, per così dire, più affezionati alla loro cittadinanza israeliana che a quella russa o americana. Da qui si sviluppa un’altra storia parallela, quella dell’emendamento Jackson-Vanik del 1974 che, per contrastare l’antisemitismo sovietico, favorì il radicamento della mafia “russa” negli Stati Uniti importando 700.000 ebrei dall’URSS: come afferma Jonathan Winer, responsabile antiriciclaggio di stretta fede clintoniana (perciò considerato da Unger fonte autorevolissima), “non c’è nessuno, tra i personaggi di spicco della criminalità organizzata russa che seguiamo che non abbia il passaporto israeliano“.

Forse lasciatosi prendere un po’ troppo dall’idea di “incastrare” Trump, il buon Unger comincia davvero a spararle grosse sui “nuovi oligarchi ebrei” (sic) della Russia post-sovietica, che a suo dire riuscirono a far razzia delle imprese statali per un motivo molto semplice: «Quando il comunismo crollò e il capitalismo rimpiazzò il mercato nero, gli ebrei si trovarono avvantaggiati» (p. 198).

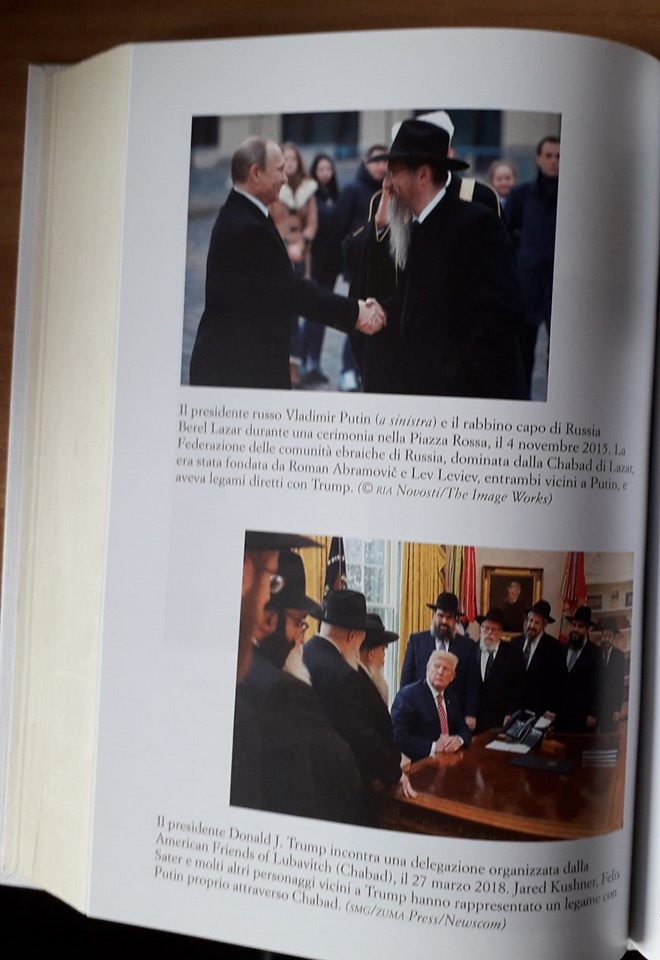

Perbacco! Ma è La Nave di Teseo o le Edizioni di Ar? Allora il matematico Igor Šafarevič ne La setta mondialista contro la Russia aveva sbagliato solo per difetto: la “setta” ora ce l’ha pure con l’America! A parte gli scherzi, non si riesce a capire se Unger ci è o ci fa, come si dice, perché non contento di aver rimarcato più volte l’origine ebraica dei boss russi, in qualche paginetta a metà del volume si scaglia addirittura contro il Chabad Lubavitch, giungendo a identificare il noto movimento ebraico come vero e proprio anello di congiunzione tra l’amministrazione Trump e i servizi segreti russi: non solo citando il Rabbino Capo della Russia Berel Lazar (grande sostenitore di Putin), gli immobiliaristi in odore di mafia Felix Sater (“uomo dell’anno” per la comunità Chabad di Port Washington nel 2010 e 2014) e Tamir Sapir (che ha invitato Trump all’esclusiva cerimonia di circoncisione del nipote) nonché l’affarista israeliano Lev Leviev (a suo dire primo finanziatore mondiale del Chabad) e ovviamente tutta la famiglia Kushner (accostata anch’essa alla “mafia russa”), ma finendo per affermare che il super-rabbino Menachem Mendel Schneerson fu “capo di un movimento che in qualche modo conduceva direttamente a Putin” (p. 441).

Eh no, scherza coi fanti ma lascia stare i santi! È incredibile che né negli Stati Uniti né dalle nostre parti nessuno si sia alzato in piedi per denunciare l’antisemitismo di Unger. Questa non è che un’ulteriore prova che le “scomuniche” di tal fatta hanno perlopiù un significato politico e non morale o “storico”: nel capitolo conclusivo “Cinquantanove conoscenze di Trump in Russia” Unger può persino permettersi il lusso di stilare una sorta di “lista di proscrizione” collegando tra loro personaggi che hanno in comune solo l’origine ebraica.

Perché, per quanto riguarda il resto, praticamente non c’è nulla che tenga assieme le accuse di Unger. La questione dei “rapporti con Trump” è talmente composita ed eterogenea da impedire di disegnare un quadro, a meno di non volersi dare al complottismo spinto: come collegare altrimenti la bisca scoperta negli appartamenti della Trump Tower, l’imprenditore che ha avuto contatti con il tycoon solo per aver comprato i diritti di sfruttamento del suo brand, l’appartenenza religiosa del genero (e della figlia) del Presidente, e il filosemitismo di Putin?

La conclusione è quasi scontata: se non fosse stato scritto al solo scopo di per infangare Trump, difficilmente un volume del genere sarebbe giunto nelle librerie. Del resto, a quale altra pubblicazione mainstream sarebbero consentiti certi arditi accostamenti tra presidenti e rabbini?

Perciò fatevi sotto: l’anti-trumpismo è l’ultimo baluardo della libertà di parola. Anche se più che di dissimulazione onesta, in tal caso sarebbe giusto parlare di simulazione disonesta.

Il perché non ce lo spieghi? Potevi citare Pike a sto punto.

Ormai parlare di sionismo al singolare è diventato inutile da anni…