Per non impazzire durante la quarantena, a parte fotografare insetti sul balcone, ho deciso di creare un archivio di tutte le cose che ho scritto negli ultimi vent’anni: sono saltati fuori circa 1500 articoli che ora sono tutti conservati nelle “bozze” di questo blog. Dovrei rileggerli, sistemarli, aggiungere le immagini, sostituire i link non più attivi, rimpiazzare i video di Youtube censurati (uno degli inconvenienti di avere un blog fascio è che periodicamente bisogna provvedere alla “manutenzione”) eccetera eccetera.

Invece no. Non ho alcuna intenzione di fare una roba del genere, anche se l’idea era partita da un amico (che mi ha persino telefonato durante il lockdown per chiedermi dove poter ritrovare quel pezzo del 2009 in cui sfanculavo tal de’ tali) e sicuramente avrebbe fatto piacere anche a qualche lettore. Però devo confessare (nel caso non si fosse capito) che la vita mi ha sempre fatto schifo e mi è parsa solo uno scherzo grigio e crudele.

Non provo alcun orgoglio per i traguardi che ho conseguito, figuriamoci per le stronzate scritte qua e là. Come afferma il testo più sacro di tutti, il Talmud: “Ogni uomo dovrebbe piantare un albero, avere un figlio e scrivere un libro” (in realtà la citazione dal Sotah è leggermente diversa -“Costruire una casa, piantare una vigna e sposare una donna”- ma in questa forma, di volta in volta tramandata come “proverbio orientale” o attribuita a qualche poeta ispanico, mi piace di più). Non basta, dunque, scrivere: ci vuole altro. Mi torna alla mente una citazione ancora più ficcante, del grande critico Carlo Bo (da una intervista a “La Stampa” dell’8 aprile 1995):

“Leggere è l’unica cosa che so fare: è una malattia, un vizio non punito, come lo chiamava Valéry Larbaud. Io ho letto tutta la mia vita, non l’ho vissuta. E ho sempre il pensiero che sarebbe stato meglio dedicarsi ad altro; qualche opera di bene valeva di più la pena”.

Alla fin fine devo ammettere di pensarla anch’io così, nonostante me ne sia reso conto solo nel momento in cui mi sono intravisto nella figura di un auto-feticista trentacinquenne: forse il guaio è averne preso atto troppo presto. Ora ho ancora abbastanza tempo per illudermi di avere scampo.

Sono risalito, attraverso archive.org, a un vecchio pezzo del 2005 in cui annunciavo che avrei imparato la Divina Commedia a memoria, col metodo “tradizionale” (ripetere fino allo sfinimento): ovviamente mi sono fermato ai primi due canti dell’Inferno, ma in compenso ho scoperto di ricordarli perfettamente a quindici anni di distanza. Ancora più interessante è che nel post affermavo che questo era l’unico impegno che prendevo nei confronti dell’esistenza prima di farla finita. All’epoca ero ateo, dunque lasciate correre: ammetto però che la voglia di ammazzarmi non mi sia passata, sebbene continui altresì a considerare valido quel “pegno”.

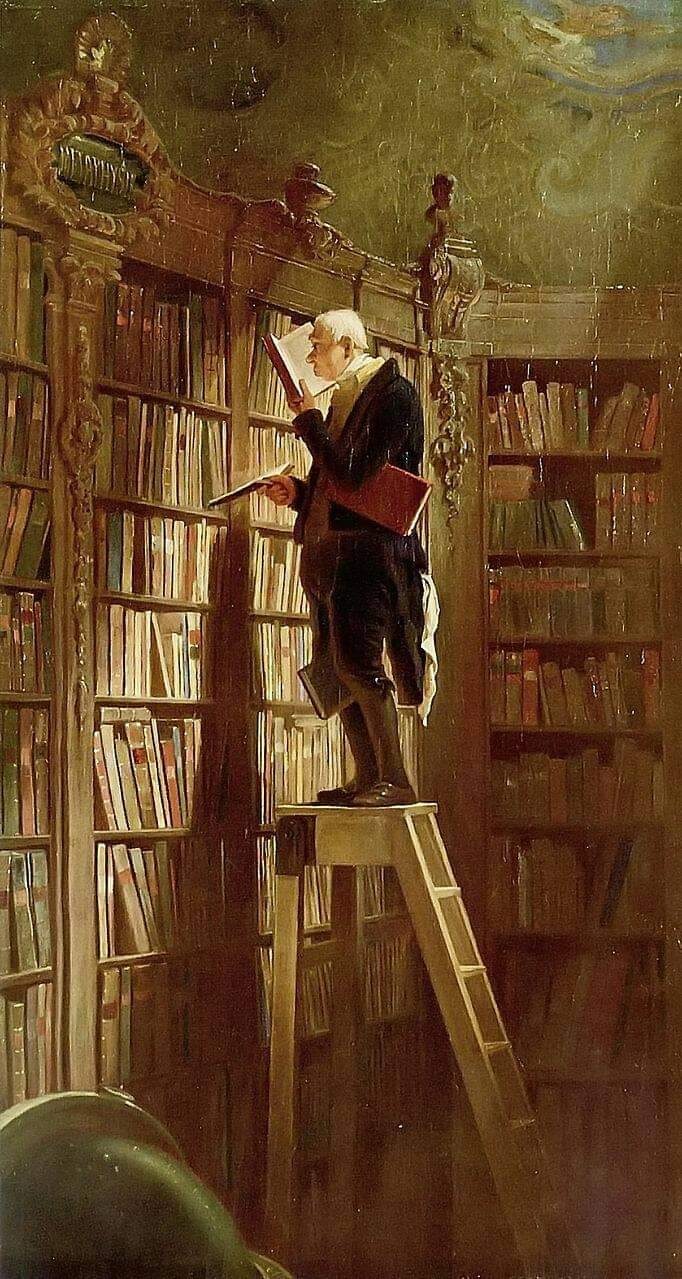

Questo per dire che nella mia visione del mondo esiste ancora qualcosa capace di resistere all’urto dissolutorio e totalizzante della vita: ma come potrebbe bastarmi, se in vent’anni non ho mantenuto nessuno dei miei propositi? Se non ci fosse stato questo tarlo a rodermi, sarei potuto diventare un vero intellettuale, invece di barcamenarmi nella demi-culture come bibliotecario, giornalista, insegnante.

Ripensando alla mia vita, mi sembra solo un film brutto. Brutto come Matou a família e foi ao cinema (“Uccise la famiglia e andò al cinema”), pellicola d’avanguardia brasiliana di Júlio Bressane del 1969, che avevo recensito nel 2004 concentrandomi sui terrificanti risvolti della passione (tutti i protagonisti delle varie storie uccidono o si fanno uccidere per essa) da una prospettiva spinoziana, che fa del dominio degli affetti e delle emozioni un prodromo alla morte prima spirituale che fisica… si sente l’odore di sfiga fin lì, vero?

Capite che con queste stronzate potrei tirare avanti un centinaio di pagine. ma col senno di poi mi accorgo che è stato tutto tempo sprecato. “Non ho costruito una casa, non ho avuto un figlio, non ho piantato un albero”, ripete persino Roma Žigan in una pregevole esibizione di rap devozionale: Я не построил дом, и не родил сына, не посадил дерево… (giusto per ricordare che almeno il canzoniere russo è stato tramandato e arricchito da un blog all’altro).

L’unico compromesso che posso raggiungere con me stesso è, almeno intellettualmente, di non guardarmi più alle spalle: non ho scritto una sola cosa che valga la pena di essere conservata, i pezzi migliori li tengo a parte per un domani. Paradossalmente però non ho alcun rimpianto: non mi pare di aver vissuto meno passando più tempo online che offline. In un modo o nell’altro questa sarebbe stata la mia esistenza: il tarlo sta a monte, è quasi un trascendentale.

PS: Ora devo pensare a cosa combinare con tutto questo malloppo. Qualcosa in realtà l’ho già recuperato: per esempio una vignetta di Charlie Hebdo del 2014 che grazie alla cronaca dei primi di maggio è tornata incredibilmente attuale; oppure un articolo sulle tensioni razziali negli Stati Uniti visti dalla prospettiva di un insegnante, che ha ottenuto anch’esso migliaia di visualizzazioni ma anche le prime critiche riguardo alla traduzione (in effetti non l’ho rivista, mi sono fidato del me stesso di oltre dieci anni fa…). Evitare gli anacronismi, in generale, è quasi impossibile, dunque tanto vale ripubblicabile solo il pubblicale, e il resto finisca nel cestino (o direttamente nel cesso) della storia.

PPS: Non so perché mi sottopongo a certe torture intellettuali, evidentemente questa quarantena mi ha fatto male in modi che nemmeno riesco a immaginare. Mi imbarazza ammettere di aver potuto contare su scarsissime risorse psicologiche e spirituali per affrontare il lockdown: credevo di essere più resistente, o perlomeno confidavo che una vita in quarantena mi avesse aiutato a “farci il callo”. Invece è stata un’esperienza insopportabile, come se prima avessi chissà quale esistenza avvincente e appagante: è anche vero che, nei limiti del possibile, almeno mi “davo da fare”, non tanto per edonismo, quanto per la paranoia di non apparire come uno sfigato: dalla prospettiva della segregazione mi sono accorto che la mia quotidianità era piuttosto attiva, tra mostre, viaggi, concerti, convegni, eventi, senza contare il lavoro (ma mi hanno lasciato a casa). Tutte queste esperienze, che in verità non mi esaltavano nemmeno più di tanto, funzionavano comunque come strategia di coping. Non so se debba trarre qualche lezione da tutto ciò, ma al momento l’unica conclusione è che quelli come me devono incessantemente prepararsi all’eventualità che gli venga tolto anche quella lacrima di felicità strappata a un’orbita vuota.

Gentile sig. Totalitarismo, sull’ossesione per la figa, Lei è serio? Non sarebbe meglio accettare, una volta per tutte, lo stato di minorità psico-fisica cui l’uomo occidentale è stato ridotto (ormai irreversibilmente)? Come si dice, farsene una ragione? Continuare ad amereggiare e giostrare con mani e piedi legati non configura la tipica allure di certi elminti, forse da Lei studiati durante la quarantena?

Cordialità