Tra gli anni ’50 e ’60 le due comunità ebraiche più grandi d’Occidente, l’americana e la francese, si impegnarono in prima linea nella difesa dei diritti delle altre minoranze nazionali, rispettivamente gli afroamericani degli Stati del Sud e i musulmani di recente immigrazione in Europa.

Gli storici considerano quel periodo l’età dell’oro dei rapporti tra tali gruppi, identificando il punto di rottura a metà degli anni ’60, sia a causa della Guerra dei sei giorni (che influì soprattutto sui movimenti europei, mentre negli Stati Uniti colpì inizialmente solo le frange più politicizzate), sia della disparità sociale crescente tra gli ebrei e le altre minoranze (una contraddizione che in ambito americano intaccherà tutti i livelli del dissenso, dal “ghetto” all’accademia).

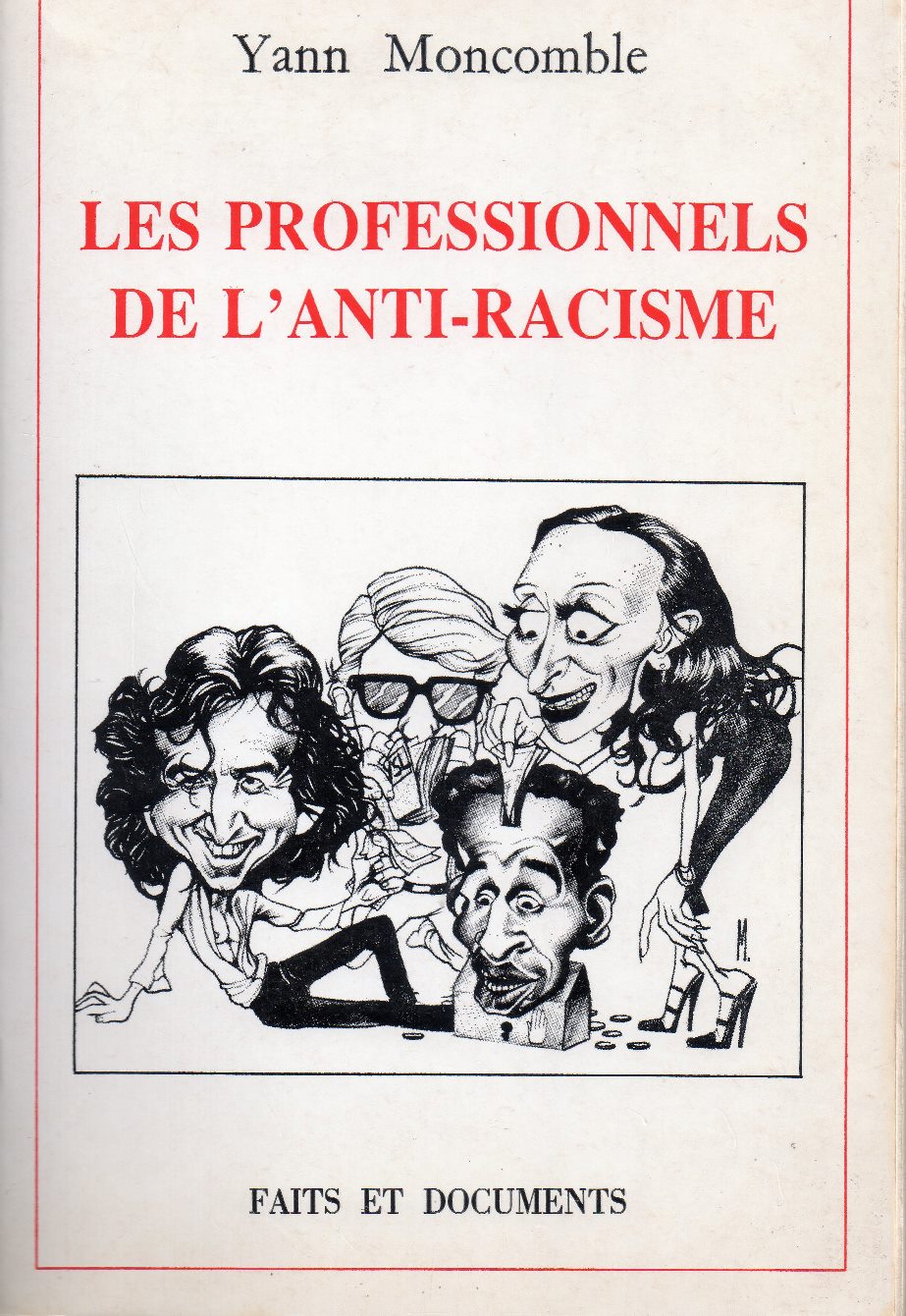

Nel suo volume Les Professionnels de l’anti-racisme (1987), il giornalista Yann Moncomble (1953–1990) ricostruisce causticamente la storia dei movimenti antirazzisti francesi, rilevando come i più influenti di essi nacquero per iniziativa di associazioni ebraiche: non a caso il libro si apre con un capitolo sull’affare Dreyfus e si chiude con un’indagine sulla massoneria ebraica, il B’nai B’rith.

È interessante osservare come lo stesso Moncomble, nonostante la tacita volontà di smascherare il “complotto giudaico-massonico” dietro all’antirazzismo istituzionale, segnali onestamente i numerosi casi in cui la comunità ebraica e quella musulmana, dimenticando di essere compagnons de route, entrarono in rotta di collisione.

Per fare qualche esempio: nel 1982 la celebre Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (L.I.C.R.A.), fondata e gestita da importanti personalità ebraiche, portò a processo il quotidiano “Liberation” per aver pubblicato una lettera in cui un certo Kamel rivolgeva un appello «a tutti i fratelli arabi» affinché «nessuno ebreo possa più sentirsi al sicuro nelle banlieue»; nel 1970 il Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (M.R.A.P.) per distinguersi ed emanciparsi dai “concorrenti” della LICRA (a detta loro “cripto-sionisti”) denunciava nei suoi convegni la “finanza ebraica” e faceva censurare (su pressione del Partito Comunista Francese) qualsiasi ragguaglio sull’antisemitismo in Unione Sovietica; negli anni ’80 l’organizzazione non governativa S.O.S. Racisme, sostenuta da Bernard-Henri Lévy e Marek Halter, tentò di riallacciare i rapporti tra jeunes juifs e jeunes arabes inaugurando la lunga tradizione dell’auto-razzismo francese, ma venne accusata di subalternità al “progetto sionista” dalle componenti filo-palestinesi per tramite delle più importanti testate di estrema sinistra; nel 1985 il presidente del Comité national des Français juifs rilasciò un comunicato per disapprovare la tendenza ad equiparare gli ebrei perseguitati dai nazisti agli immigrati magrebini di recente immigrazione:

«Con tutta la buona volontà e le migliori intenzioni, non arriverei a stabilire una relazione tra il massacro intenzionale degli ebrei europei dai parte dei nazisti e il rifiuto di accogliere una marea di magrebini prolifici e difficilmente assimilabili che potrebbero sconvolgere in poco tempo tutti gli equilibri della nazione. Per sostenere la loro causa, la sinistra favorevole all’immigrazione di massa mette nello stesso gruppo gli israeliti, francesi da generazioni, poco numerosi e perlopiù professori universitari o grandi industriali, con i milioni d’immigrati attirati dai vantaggi materiali che trovano in Francia. […] Il sillogismo che tutti quelli preoccupati dell’immigrazioni siano dei razzisti, cioè degli antisemiti, è falso» (“Agence télégraphique juive”, 29 gennaio 1986, cit. in Y. Moncomble, Les Professionnels…, pp. 108-109).

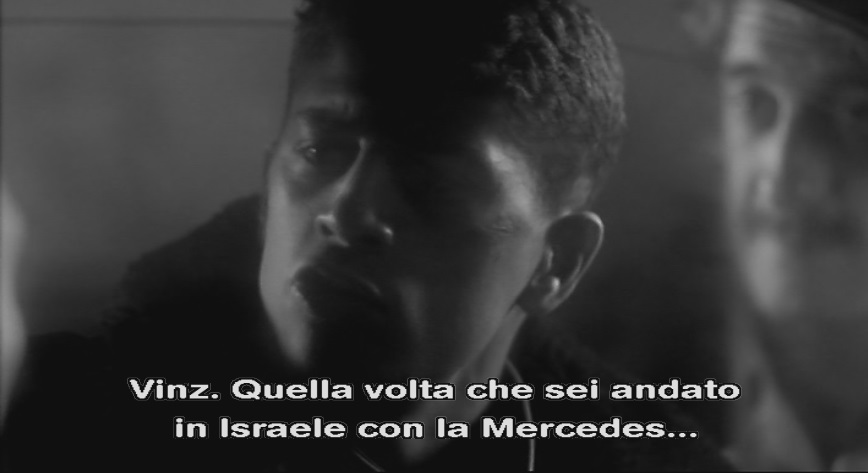

Dagli anni ’80 in poi, i rapporti non fecero che degenerare: se nel 1995, ai tempi della prima rivolta delle banlieue, il regista Mathieu Kassovitz nella sua celebre pellicola La Haine (“L’odio”) poteva far interagire un ebreo, un arabo e un nero occultando gli attriti etnico-religiosi in maniera piuttosto goffa (non solo nessuno dei mussulmani presenti nel film si permette di fare battute antisemite contro il personaggio interpretato da Vincent Cassel, ma quando costui si vanta di aver imparato a guidare in Israele i suoi due compari non trovano nulla da obiettare – se non che non sa guidare!), nella seconda e più eclatante contestazione di dieci anni dopo, la “star del ghetto” israelita, così spigliata tra i suoi coetanei arabi, avrebbe fatto la stessa fine di Ilan Halimi, torturato e ucciso dalle gang des barbares in quanto ebreo.

Entrambe gli schieramenti, nell’ultimo decennio, hanno subito una radicalizzazione irreversibile: mentre gli arabi di seconda o terza generazione scendono in piazza al grido “Nous sommes tous des Palestiniens!”, nelle manifestazioni a sostegno di Israele si urla “Morte agli arabi”. Ormai le associazioni che considerano la “R” di Racisme e la “A” Antisémitisme come parti di una stessa sigla non sono che simulacri di un “fronte unico” che probabilmente è esistito solo per pochissimi anni tra la fine della Seconda guerra mondiale e la Guerra dei sei giorni.

In Francia tuttavia la “questione antirazziale” resta ancora tabù e il dibattito, anche a livello accademico, si fa dettare i tempi dagli attentati, dalle contese politiche e dalle provocazioni intellettuali, come hanno dimostrato i casi Dieudonné (il comico che rivendica il diritto di ridicolizzare la Shoah) e Sottomissione (l’ultimo romanzo di Michel Houellebecq, che descrive una Francia islamizzata dove gli arabi obbligano gli ebrei all’emigrazione di massa).

Per quanto concerne gli Stati Uniti, la discussione è più aperta e rispecchia la complessità del fenomeno, che include non solo ebrei e arabi, ma anche la galassia dei movimenti afroamericani, dagli eredi di Martin Luther King ai Black Muslims. Sono stati proprio gli storici americani a circoscrivere l’eta dell’oro tra il 1955 e il 1966, gli anni ruggenti della lotta per i diritti civili, in cui i continui sforzi di King per reprimere ogni forma di antisemitismo nella comunità nera vennero premiati dalle associazioni ebraiche con un sostegno culturale e materiale alle iniziative del reverendo. Già negli anni ’70 la liaison si era però trasformata in una parodia di se stessa, tanto che Tom Wolfe poteva immortalare in Radical Chic lo squallido spettacolo di una coppia di ricchi ebrei annoiati che al sabato sera invitano i “marescialli di campo” delle Pantere Nere per mettere in scena la contestazione in forma di avanspettacolo.

Fu proprio la disparità tra condizioni di vita, più che particolari motivazioni ideologiche o politiche, a sancire l’impossibilità di un fronte comune tra ebrei e afroamericani. Il fenomeno iniziò a manifestarsi a livello collettivo solo dopo l’ascesa della Nation of Islam e dei separatisti neri: in precedenza, il gergo pseudo-marxista con cui si esprimevano i militanti attenuava le tentazioni etnocentriche.

Un esempio illuminante è quello di George Jackson (1941–1971) che, con i cosiddetti “Fratelli di Soledad” (un gruppo di carcerati neri accusati di aver assassinato un poliziotto) divenne simbolo della nuova forma di attivismo afro, quello del «guerrigliero comunista nero col coraggio in un pugno e il fucile nell’altro». Nelle lettere dal carcere di Jackson (cfr. I fratelli di Soledad, Einaudi, 1974) si sprecano i paragoni tra la situazione dei neri d’America e quella degli ebrei sotto il nazismo: le prigioni californiane sono come Dachau e Buchenwald, i poliziotti bianchi agiscono come la Gestapo, il sistema vuole perpetrare un nuovo olocausto contro i neri, ecc….

Non è superfluo ricordare che in difesa dei “fratelli” intervenne un team di avvocati liberal quasi tutti di origine ebraica, come Beverly Axelrod (peraltro amante di Eldridge Cleaver, altro celebre “maresciallo di campo”) e la sfortunata Fay Stender (gambizzata da uno dei “fratelli” che la incolpava di aver “tradito la causa”); lo stesso Jackson, scrivendo a un’attivista ebrea, precisava che la razza per lui non era un problema. In effetti, pur essendo anch’egli un membro delle Pantere Nere, fu sempre restio a «porre sotto accusa l’intera razza bianca» e ad attribuire le responsabilità del capitalismo su una etnia: seppur avido lettore di W.E.B. Du Bois (il padrino della cultura afrocentrica, che nel 1903 accusò gli ebrei americani di essere gli eredi degli schiavisti), Jackson si limitava a denunciare la «dittatura della classe industriale-capitalista» che era subentrata allo schiavismo. Del resto, persino il Black Panther Party dovette emendare il suo manifesto programmatico del 1966, che nella prima versione al terzo punto proclamava «We want an end to the robbery by the white man of our Black community», sostituendo le ruberie dell’uomo bianco con un più indulgente riferimento alla “capitalist robbery”.

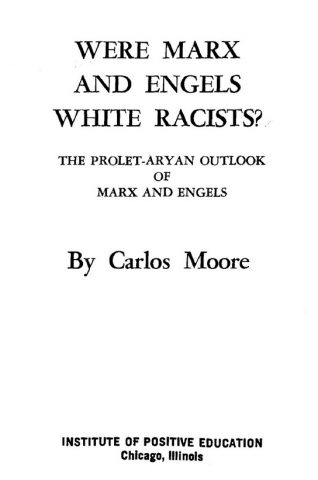

Ciò nonostante, non fu difficile per i musulmani neri far penetrare la dottrina separatista attraverso la retorica marxista: un esempio di questa transizione è rappresentato dal percorso carcerario di Kody Scott, un appartenente dei Crips di Los Angeles che, dopo una vita da gangster, si avvicinò all’islam attraverso il nazionalismo nero, i cui adepti all’inizio gli fecero leggere i pensieri di Mao e alla fine gli diedero in pasto l’opuscolo Were Marx and Engels White Racists?, in cui si liquidava il marxismo come filosofia eurocentrica. Nella sua autobiografia Monster (1993), Scott mischia il gergo anticapitalista di George Jackson, il razzismo anti-bianchi dei separatisti (gli europei, essendo bianchi, cioè senza colore, non sarebbero umani ma mutanti, degenerazioni genetiche dell’uomo nero primordiale) e l’eresia afrocentrica che animava i vari Black muslims.

Ciò nonostante, non fu difficile per i musulmani neri far penetrare la dottrina separatista attraverso la retorica marxista: un esempio di questa transizione è rappresentato dal percorso carcerario di Kody Scott, un appartenente dei Crips di Los Angeles che, dopo una vita da gangster, si avvicinò all’islam attraverso il nazionalismo nero, i cui adepti all’inizio gli fecero leggere i pensieri di Mao e alla fine gli diedero in pasto l’opuscolo Were Marx and Engels White Racists?, in cui si liquidava il marxismo come filosofia eurocentrica. Nella sua autobiografia Monster (1993), Scott mischia il gergo anticapitalista di George Jackson, il razzismo anti-bianchi dei separatisti (gli europei, essendo bianchi, cioè senza colore, non sarebbero umani ma mutanti, degenerazioni genetiche dell’uomo nero primordiale) e l’eresia afrocentrica che animava i vari Black muslims.

Il disordine teologico, politico e ideologico che serpeggiava appunto tra i gruppuscoli di musulmani neri statunitensi, presente sia dagli albori del movimento che nei suoi momenti decisivi (come nell’assassinio di Malcom X, ancora senza un movente plausibile), ha regalato momenti memorabili, come –tanto per citare– l’invito ufficiale di una rappresentanza del Partito Nazista Americano a un summit della Nation of Islam del 1962, con George Lincoln Rockwell ad applaudire Malcom X mentre scandiva slogan separatisti; l’incredibile successo tra i neonazisti del volume The Secret Relationship Between Blacks and Jews, pubblicato dalla casa editrice della N.O.I. nel 1991, e infine, l’elogio di Hitler da parte di Louis Farrakhan, ultima personalità di spicco dell’associazione.

Sarebbe interessante approfondire il modo in cui la Nation of Islam sia riuscita a ottenere finanziamenti da Paesi come Iran, Libia e Arabia Saudita proponendosi come punta di lancia dell’islamismo negli Stati Uniti, ma lasciamo il compito a chi volesse scrivere un saggio sui rapporti tra religione e patafisica. Dal punto di vista ideologico, questo movimento non ha fatto altro che portare all’estremo alcune “controversie” messe a tacere durante la golden age. Molti intellettuali afroamericani evidenziano come quest’ultima rappresenti un mito quasi esclusivamente per gli ebrei, i quali «tendono a idealizzare il periodo perché il loro status sociale attuale […] contrasta con l’immagine che hanno di se stessi, quali progressisti che simpatizzano coi perdenti» (Cornel West, Race Matters, Beacon Press, 1993, p. 73).

In generale, il punto di vista nero sull’idillio è piuttosto disincantato: per Harold Cruse la presenza degli ebrei come mediatori tra afroamericani e bianchi ha ostacolato l’emergere di una coscienza etnica nera (The Crisis of the Negro Intellectual, 1967), mentre la storica Hasia Diner, riportando quello che secondo lei è l’opinione di molti neri, ha sostenuto che «la relazione non è mai stata paritaria, perché gli ebrei sedevano nei consigli delle organizzazioni nere e comandavano le istituzioni nere, ma non hanno mai permesso ai neri di fare lo stesso» (In the almost promised land. American Jews and Blacks, John Hopkins Press, Baltimora 1995, p. xi)

Sul versante ebraico, effettivamente sono molti gli intellettuali che provano una nostalgia canaglia per gli anni ruggenti del progressismo: nel 1999 il rabbino Marc Scheiner ha dedicato un volume sulla relazione storica tra neri ed ebrei d’America (Shared Dreams: Martin Luther King Jr. and the Jewish Community) con lo scopo dichiarato di riallacciare i legami tra le due comunità dopo anni di ostilità. Scheiner era rimasto particolarmente colpito dai disordini di Crown Heights dell’agosto 1991, quando la comunità afroamericana diede il via a una vera e propria “caccia all’ebreo” nel quartiere per vendicare l’investimento di un bambino di colore durante una manifestazione lubavitch in onore di rebbe Schneerson. L’apice delle ostilità venne raggiunto con l’assassinio di uno studente lubavitch di origine australiana.

Anche il controverso volume di Martin Bernal Black Athena (1987) scaturisce da una aspirazione simile:

«Riconnettendo la Grecia, antenato culturale putativo dell’Occidente, con il mondo semita (fenici ed ebrei) da una parte ed egizio-africano dall’altra, Bernal può nuovamente riunire le due componenti progressiste della lotta per i diritti civili degli anni sessanta: gli ebrei e i neri americani. […] L’opera si intitola in effetti Black Athena e non come avrebbe potuto essere African Athena, designando così il mercato afroamericano come obiettivo privilegiato» (Jean-Loup Amselle, Connessioni. Antropologia dell’universalità delle culture, Bollati Boringhieri, Torino, 2001, p. 93).

La tendenza all’idillio è dunque maggioritaria da parte ebraica, anche se non mancano le voci critiche (quasi sempre affette da Selbsthass), come quella di Israel Shahak:

«L’apparente entusiasmo mostrato dai rabbini americani o dalle organizzazioni ebraiche degli Stati Uniti negli anni ’50 e ’60 nel sostegno ai neri degli Stati del Sud, fu motivato solo dall’interesse degli ebrei stessi, così come anche il sostegno comunista. Lo scopo era, in entrambi i casi, di imprigionare politicamente la comunità nera, per garantirsi da parte di essa un sostegno incondizionato alle politiche di Israele in Medio Oriente» (Jewish History, Jewish Religion, Pluto Press, London, 1994 p. 103).

Osservando la “questione antirazziale” da una prospettiva più ampia, si nota che nonostante le analogie tra la situazione americana e quella francese, le modalità in cui i conflitti si manifestano nelle due società restano chiaramente differenti.

Negli Stati Uniti la maggior parte dei contrasti nasce soprattutto dalla tendenza alla radicalizzazione degli stereotipi culturali, etnici o identitari che le minoranze sono autorizzate a perseguire finché non escono dai limiti della “religione civile” americana. L’eventualità che le ostilità tra comunità nera ed ebraica sfocino in una guerra civile è perciò da escludere.

Ben diverso, invece, il clima che si respira in Francia (e in Europa): nonostante gli unici che attualmente possono permettersi di predicare un antisemitismo “duro e puro”, senza neppure l’alibi dell’antisionismo, siano gli immigrati islamici (o i loro discendenti), in quanto “minoranza oppressa” (secondo i media e le associazioni antirazziste), a finire sul banco degli imputati sono quasi sempre gli europei. Ciò è dettato soprattutto dalla retorica “olocaustica” che l’ebraismo del Vecchio Continente ha adottato a partire dagli anni ’60 e che impone, da un lato, di accettare il paragone tra immigrati arabi ed ebrei deportati e, dall’altro, di ricondurre le cause dell’antisemitismo a una responsabilità collettiva dell’Europa.

Tutto questo non fa che rendere ancora più confuse e incoerenti le reazioni delle comunità ebraiche dei vari Paesi, compresa quella israeliana: ci sono rabbini che sostengono il leader dell’estrema destra olandese Geert Wilders per il suo fervente sionismo, altri che auspicano l’islamizzazione dell’Europa per favorire l’Aliyah e punire così gli eredi dei responsabili della Shoah. E c’è addirittura chi, come l’ex presidente della Comunità ebraica di Roma, cerca di mediare tutte le posizioni a rischio del paradosso:

«Come ebrei, per la nostra memoria storica, dobbiamo sostenere l’integrazione degli immigranti in Italia e in tutta Europa […]. Però le loro opinioni nei confronti di ebrei e cristiani non sono positive» (“Haaretz”, 22 marzo 2013).

Non sono soltanto le frange estremiste dell’associazionismo ebraico (come la Ligue de défense juive o la Union des étudiants juifs de France) ad aver abbracciato una forma mentis riconducibile alle tesi del famigerato libello di Bat Ye’or, Eurabia (in cui si identifica l’immigrazione come prima causa dell’antisemitismo europeo e si accusa la Francia di aver favorito in tutto i modi l’arabizzazione del Vecchio Continente); anche molti ebrei “moderati” o agnostici hanno riconosciuto l’impossibilità di convivenza tra vecchi “compagni di strada” e, piuttosto che appiattirsi sulle posizioni dell’estrema destra europea, hanno preferito seguire i suggerimenti della “loro” destra e fare Aliyah per sempre.

In conclusione, lo stesso fenomeno che negli Stati Uniti può dar vita, nel peggiore dei casi, a una classica guerriglia urbana (che persino al livello massimo di politicizzazione non riuscirà mai a tracimare dai confini dell’abituale violenza americana), dalle nostre parti può trascinare un intero Paese in una guerra civile, per tutti i motivi che abbiamo elencato, ossia: mancanza di una civil religion europea come base di integrazione; radicalizzazione su base etnico-religiosa delle diverse associazioni; impossibilità di condurre un dibattito aperto e libero da complessi; tendenza delle minoranze a formulare una accusa collettiva nei confronti della nazione in cui si trovano (da “sinistra”: mancanza di accoglienza e integrazioni da parte della popolazione e delle istituzioni locali; da “destra”: rifiuto di porre un limite all’immigrazione di massa e complicità con gli “invasori”). È quindi con grande preoccupazione che i cittadini europei devono guardare a un conflitto che all’apparenza non sembra riguardarli (se non come vittime indirette di attentati terroristici), ma che alla fine, in un modo o nell’altro, finirà per coinvolgerli tutti.