Per anni sono stato dietro a questa biografia critica di Walter Benjamin firmata da Howard Eiland e Michael W. Jennings e tradotta in italiano da Einaudi nel 2015 (un anno dopo l’edizione americana). A “costringermi” alla lettura una recensione (neanche troppo benevola) del compianto Walter Laqueur (1921–2018): una certa insistenza sull’ebraicità del filosofo mi aveva quasi convinto che essa non fosse solamente un vezzo o la solita squallida sublimazione di succhi etnici. Dopo la lettura però ho capito che era esattamente come sospettavo: l’unico “Israele” di Benjamin, la sua “patria elettiva”, è stato (testuale) “ovunque [mi] sia data la possibilità di spendere”, intendendo tale “spesa” concentrata principalmente nei casinò e nei bordelli.

Sì, Walter Benjamin era soprattutto un puttaniere e la sua biografia è una miseria: questa non è una storia di un “uomo di inazione” [a man of inaction], semmai di uno che si è dato troppo da fare, dai tempi della famigerata Berliner Kindheit (la raccolta di racconti autobiografici nella quale fa capolino -ironia della sorte- “l’incomprimibile impulso ad abbordare per la strada una puttana”), fino alle incursioni nel commercio sessuale parigino (“in questo momento il mio genere sono le goyim di classe”, lol) in compagnia del modello del tanto mitizzato flâneur, l’iper-puttaniere Franz Hessel (che ispirò il personaggio di Fortunio di Jules e Jim). Frequentazioni che facevano disperare, e anche vergognare, il povero Gershom Scholem, trattato come l’ultimo degli shabbes goy quando c’era da spillargli qualche soldo con la promessa di “imparare l’ebraico prima o poi” (i tentativi sono andati avanti dal giugno 1920 fino al suicidio).

D’altro canto è risaputo che nelle relazioni “classiche” il Nostro non riusciva a trovare alcuna consolazione: il rapporto con Asja Lācis, versione staliniana di Lou Salomè, è talmente patetico che anche i due biografi preferiscono stendere innumerevoli veli pietosi (atteggiamento stigmatizzato da Laqueur). Il povero Benjamin a un certo punto va a trovarla in quel buco di culo che ai tempi doveva essere Riga e riceve una “furibonda lavata di capo” perché la tizia si stava già facendo strada nella gerarchia sovietica a furia di chiavate ed evidentemente non voleva essere disturbata.

Ci credo che poi uno finisce dritto a troie, anche se Benjamin ci metteva il carico da undici di una mentalità da “maschio beta” ante litteram: la sua “tecnica” per sedurre una donna era aspettare fino a quando “malata, invecchiata e in vesti logore” non sarebbe venuta da lui in mancanza di meglio. Per fortuna ogni tanto intervengono le “belle amicizie” a salvarlo: oltre a Hessel, ricordiamo Georges Bataille, al quale lo accomuna (indovinate) una passione per i casinò e i bordelli. Meno entusiasmante che il geniale scrittore andasse a chiedere prestiti a destra e a manca (talvolta con scuse avvilenti, del tipo che doveva ricomprarsi gli occhiali) per correre a Montecarlo e puntare tutto su chissà quali combinazioni cabalistiche (peccato che non salti fuori nemmeno un numeretto dall’interminabile tomo…).

Dal punto di vista intellettuale, c’è poco da aggiungere: Charlotte Wolff sostiene che Benjamin fu capace di “liberarsi dall’atteggiamento capitalistico dell’amore possessivo”, e dunque si torna sempre allo stesso punto, incastrati nella “via crucis della sessualità maschile” (parole sue) e interdetti dalla condotta di un uomo che si immaginava “tutto cervello e niente muscoli”. Al contrario, questo Benjamin ha sfiorato più volte la famigerata “morte per figa”, come quando ci provò con la pittrice olandese Anna Maria Blaupot e ricevette un benservito così sconfortante da non sfigurare nelle risposte standard di una finto-alternativa contemporanea: “Perché vuole qualcosa che non esiste e che non può esistere, e perché non vede come sia meraviglioso ciò che già esiste tra noi?”.

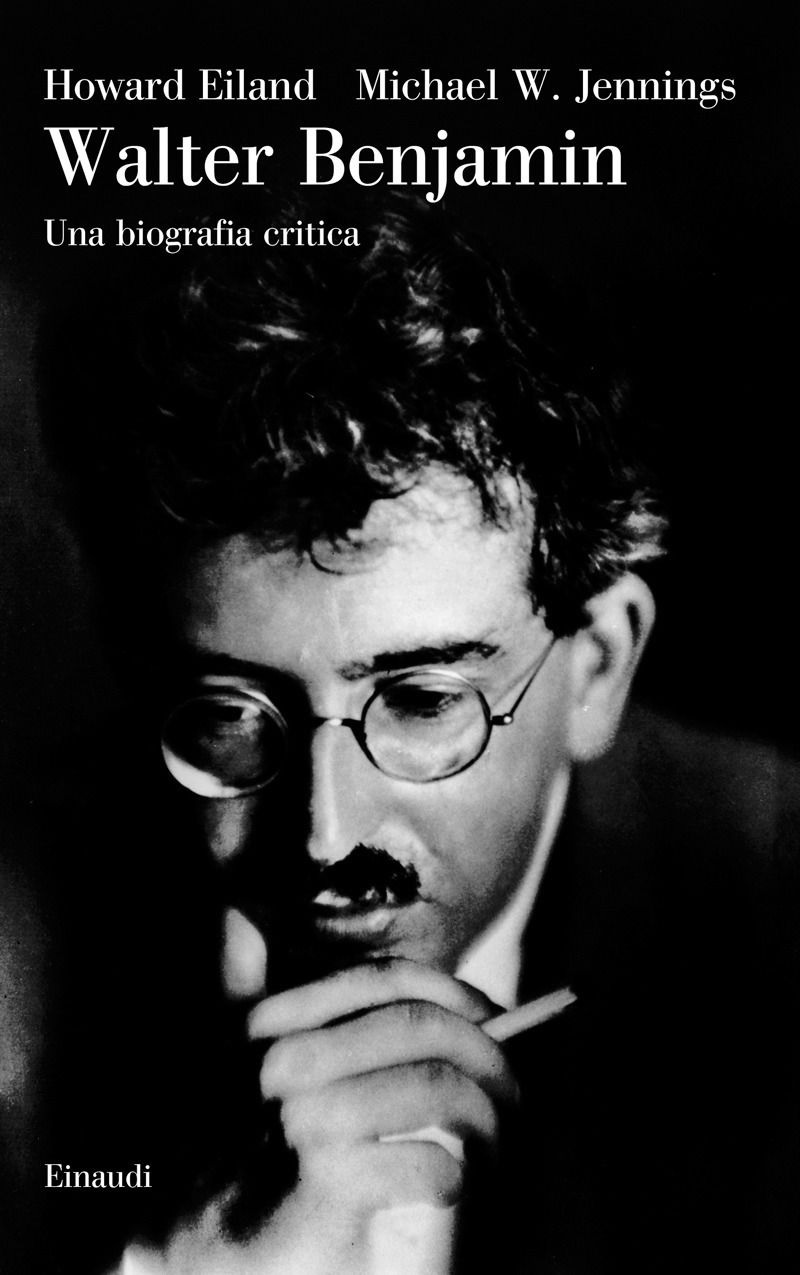

Piuttosto insignificanti pure i tanto esaltati soggiorni a Ibiza, dove Benjamin era conosciuto come El Miserable e non riusciva a cavare un ragno dal buco, tra oppio, ipersensibilità al rumore (si tappava le orecchie col… cemento?) e mancanza di stabilità esistenziale ed emotiva (“Solo vivere con una donna o un lavoro ben definito” lo avrebbe dissuaso dai propositi suicidi). In conclusione, una complicata e snervante discesa verso il nulla, con il contentino di una fortuna postuma che puzza di feticismo: impossibile togliere il “carattere di merce” a certi volumi impreziositi dalla nota posa pensosa del filosofo, una icona che ultimamente lo ha reso suo malgrado “testimonial” indiretto di una nota marca di abbigliamento.

Che i libri del filosofo si affastellino in qualche libreria fighetta come enigmatici oggetti da collezione è ormai divenuta un’usanza middlebrow. Del resto, già in tempi non sospetti (1931) Karl Kraus ne motteggiava lo stile (“Posso solo esprimere la speranza che altri lettori lo capiranno meglio di me”), ostacolo insormontabile a una ricezione sanamente “critica” della sua opera. Tanto che potremmo giungere a insinuare, anche alla luce della moralità a dir poco inesistente del soggetto, che le continue accuse di plagio rivolte nei confronti di Ernst Bloch rappresentino forse una sorta di rammarico per aver sempre evitato di rendersi comprensibile persino ai suoi interlocutori diretti.

Sorvoliamo sull’etichetta di “bolscevismo da salotto” appioppatagli dalla ex-moglie, nonostante sulla valutazione del personaggio pesi tantissimo, per esempio, la condanna di Ritorno dall’URSS di André Gide formulata senza nemmeno aprire il libro, in base a un accecamento ideologico che dà la misura di una meschinità tanto intellettuale quanto spirituale. Pare brutto insistere sul punto, ma la patina marxista ha contributo enormemente a quella idolatria accademica denunciata da Laqueur. Non continuiamo a inferire, però: in fondo anche la biografia, oltre che la storia, può essere un Trauerspiel, e almeno in ciò Benjamin fu coerente fino all’ultimo.

Sei proprio bravo, Angelus Novus